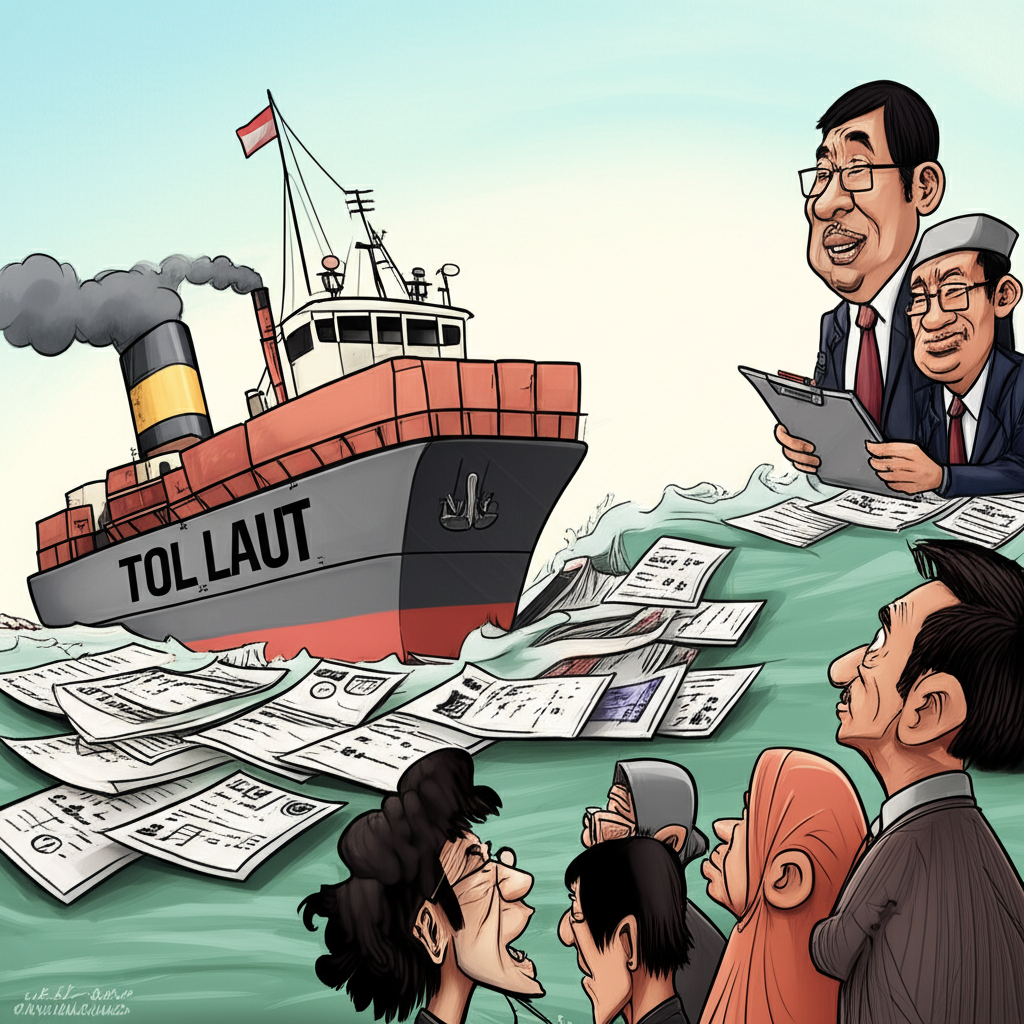

Merajut Asa di Lautan Terisolasi: Penilaian Komprehensif Kebijakan Tol Laut untuk Mengentaskan Kesenjangan Pembangunan Wilayah Tertinggal

Pendahuluan: Indonesia, Lautan, dan Kesenjangan Asa

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan pada paradoks geografis yang unik. Lautan yang seharusnya menjadi jembatan penghubung, seringkali justru menjadi pemisah yang menciptakan disparitas pembangunan antarwilayah. Wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) acapkali terisolasi, menghadapi biaya logistik yang melambung tinggi, keterbatasan akses barang dan jasa, serta minimnya peluang ekonomi. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan menghambat pemerataan pembangunan nasional.

Dalam upaya mengatasi tantangan fundamental ini, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan strategis bernama "Tol Laut". Digagas sebagai salah satu manifestasi dari visi Poros Maritim Dunia, Tol Laut dirancang untuk menciptakan konektivitas maritim yang efisien, mengurangi disparitas harga, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Namun, sejauh mana kebijakan ambisius ini telah berhasil "menjangkar" harapan di wilayah tertinggal? Artikel ini akan melakukan penilaian komprehensif terhadap efektivitas dan tantangan Tol Laut dalam konteks pembangunan wilayah tertinggal.

Memahami Konsep dan Urgensi Tol Laut

Kebijakan Tol Laut bukanlah sekadar program transportasi laut biasa. Ini adalah sebuah sistem logistik maritim terintegrasi yang beroperasi melalui jalur pelayaran tetap dan terjadwal, dengan subsidi dari pemerintah untuk memastikan tarif angkut yang terjangkau. Tujuan utamanya adalah:

- Mengurangi Disparitas Harga: Terutama antara wilayah barat (produsen) dan timur Indonesia (konsumen).

- Meningkatkan Konektivitas: Menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama dengan pelabuhan-pelabuhan di wilayah 3T.

- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Dengan menurunkan biaya logistik, diharapkan investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tertinggal dapat meningkat.

- Menjamin Ketersediaan Barang Pokok: Memastikan pasokan kebutuhan dasar stabil dan terjangkau di seluruh pelosok negeri.

Bagi wilayah tertinggal, urgensi Tol Laut sangat krusial. Selama ini, mereka seringkali menjadi korban "high cost economy" di mana harga barang kebutuhan pokok bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa karena biaya transportasi yang ekstrem. Minimnya infrastruktur pelabuhan, ketiadaan rute pelayaran reguler, dan ketergantungan pada kapal-kapal kecil atau perantara, semuanya berkontribusi pada isolasi ekonomi dan sosial. Tol Laut hadir sebagai janji untuk memutus rantai isolasi ini.

Indikator Penilaian Kebijakan Tol Laut dalam Pembangunan Wilayah Tertinggal

Untuk menilai keberhasilan Tol Laut, kita perlu melihat dampaknya dari berbagai dimensi, khususnya yang relevan dengan karakteristik wilayah tertinggal:

-

Dampak Ekonomi:

- Penurunan Harga Barang Pokok: Ini adalah indikator paling langsung. Penilaian harus mengukur seberapa signifikan penurunan harga komoditas strategis (beras, gula, minyak goreng, semen, bahan bakar) di pasar-pasar lokal wilayah tertinggal setelah implementasi Tol Laut. Data sebelum dan sesudah sangat penting.

- Peningkatan Volume Perdagangan: Apakah ada peningkatan volume barang yang masuk dan keluar dari wilayah tertinggal? Peningkatan ini bisa menjadi indikasi pertumbuhan permintaan dan penawaran.

- Pengembangan UMKM Lokal: Dengan biaya logistik yang lebih rendah, apakah UMKM lokal di wilayah tertinggal mendapatkan akses yang lebih baik ke bahan baku dari luar dan mampu mendistribusikan produk mereka ke pasar yang lebih luas?

- Daya Saing Produk Lokal: Bagaimana Tol Laut memengaruhi daya saing produk lokal di wilayah tertinggal? Di satu sisi, produk dari Jawa bisa masuk lebih murah, mematikan produk lokal. Di sisi lain, jika ada produk unggulan lokal, Tol Laut bisa membantu distribusinya.

- Peningkatan Investasi: Apakah penurunan biaya logistik menarik investasi baru ke sektor-sektor potensial di wilayah tertinggal, seperti perikanan, pertanian, atau pariwisata?

-

Dampak Sosial dan Kualitas Hidup:

- Aksesibilitas Barang Kebutuhan: Selain harga, ketersediaan barang juga penting. Apakah masyarakat di wilayah tertinggal kini memiliki akses yang lebih mudah dan konsisten terhadap barang-barang esensial?

- Peningkatan Kualitas Hidup: Secara tidak langsung, penurunan harga dan peningkatan ketersediaan barang dapat meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat, misalnya dalam akses pangan bergizi, material bangunan, atau alat produksi.

- Peningkatan Mobilitas Penduduk: Apakah rute Tol Laut juga memfasilitasi mobilitas penduduk untuk pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, meskipun bukan tujuan utamanya?

-

Efisiensi Logistik dan Konektivitas:

- Waktu Tempuh dan Keandalan Jadwal: Apakah Tol Laut berhasil memangkas waktu tempuh pengiriman barang dan beroperasi dengan jadwal yang lebih teratur dan dapat diandalkan dibandingkan sebelumnya?

- Kapasitas Muatan: Apakah kapal-kapal Tol Laut memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan logistik wilayah tertinggal?

- Interkoneksi Antarmoda: Sejauh mana Tol Laut terintegrasi dengan moda transportasi darat dari pelabuhan ke sentra-sentra produksi atau pasar di pedalaman wilayah tertinggal? Ini krusial karena pelabuhan seringkali terpisah jauh dari pusat populasi.

Tantangan dan Kendala Implementasi di Wilayah Tertinggal

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Tol Laut di wilayah tertinggal tidak luput dari berbagai tantangan:

- Infrastruktur Pelabuhan yang Belum Memadai: Banyak pelabuhan di wilayah tertinggal masih minim fasilitas, seperti dermaga yang tidak cukup dalam, peralatan bongkar muat yang terbatas, atau gudang penyimpanan yang kurang layak. Ini menghambat efisiensi operasional kapal Tol Laut.

- Masalah Muatan Balik (Backhaul): Ini adalah tantangan terbesar. Kapal-kapal Tol Laut seringkali kembali dari wilayah tertinggal dalam keadaan kosong atau dengan muatan yang sangat minim. Wilayah tertinggal umumnya belum memiliki produk unggulan dengan volume besar dan standar kualitas yang siap dipasarkan ke wilayah barat. Ini membuat subsidi menjadi sangat besar dan tidak efisien.

- Keterbatasan Akses Darat (Hinterland Connectivity): Meskipun barang sampai di pelabuhan, distribusi ke daerah-daerah pedalaman masih menjadi masalah akibat buruknya infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana transportasi darat. Ini menciptakan "bottleneck" logistik.

- Daya Saing Ekonomi Lokal yang Rendah: Masuknya barang-barang dari Jawa dengan harga lebih murah melalui Tol Laut bisa mematikan industri dan produk lokal yang belum siap bersaing, jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas produksi dan kualitas.

- Koordinasi dan Sinergi: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan) dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dalam perencanaan rute, pengelolaan pelabuhan, dan pengembangan potensi daerah.

- Literasi Logistik dan Digital Masyarakat: Masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tertinggal mungkin belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan sistem logistik modern yang ditawarkan Tol Laut, termasuk penggunaan platform digital untuk pemesanan atau pelacakan barang.

- Keberlanjutan Subsidi: Ketergantungan pada subsidi dalam jangka panjang berpotensi menjadi beban fiskal. Skema subsidi perlu dievaluasi untuk mendorong kemandirian dan efisiensi.

Rekomendasi dan Prospek ke Depan

Untuk memaksimalkan dampak Tol Laut dalam pembangunan wilayah tertinggal, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

- Penguatan Infrastruktur Penunjang: Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan (dermaga, gudang, peralatan bongkar muat) harus diiringi dengan perbaikan akses jalan darat dari pelabuhan ke sentra-sentra ekonomi di pedalaman.

- Pengembangan Komoditas Unggulan dan Industri Hilir Lokal: Ini adalah kunci mengatasi masalah backhaul. Pemerintah daerah perlu didukung untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempromosikan produk-produk unggulan lokal (pertanian, perikanan, kerajinan) yang memiliki potensi pasar di luar wilayahnya. Fasilitasi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah juga krusial.

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Pelatihan bagi pelaku UMKM dan masyarakat lokal dalam manajemen produksi, pengemasan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital untuk logistik.

- Sinergi Kebijakan dan Koordinasi Antarlembaga: Memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta untuk menciptakan ekosistem logistik maritim yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

- Evaluasi dan Adaptasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkala terhadap rute, tarif, dan dampak Tol Laut di setiap wilayah, serta siap melakukan penyesuaian berdasarkan data dan kebutuhan lapangan. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam proses evaluasi.

- Diversifikasi Model Bisnis: Menjajaki skema kemitraan dengan swasta dan inovasi dalam model subsidi agar Tol Laut dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kesimpulan: Menjangkar Harapan, Merawat Optimisme

Kebijakan Tol Laut adalah sebuah ikhtiar besar yang sarat akan harapan untuk merajut konektivitas dan mengentaskan kesenjangan pembangunan di wilayah tertinggal. Sejauh ini, ia telah menunjukkan potensi signifikan dalam menekan disparitas harga dan menjamin ketersediaan barang pokok di daerah-daerah terpencil. Namun, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada kemampuan kita mengatasi berbagai tantangan struktural dan operasional yang masih menghadang.

Tol Laut tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari paket kebijakan pembangunan komprehensif yang mencakup investasi infrastruktur darat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan tata kelola yang baik. Hanya dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, asa yang telah dijangkarkan di lautan terisolasi melalui Tol Laut dapat tumbuh subur menjadi pohon kesejahteraan yang menaungi seluruh pelosok Nusantara.