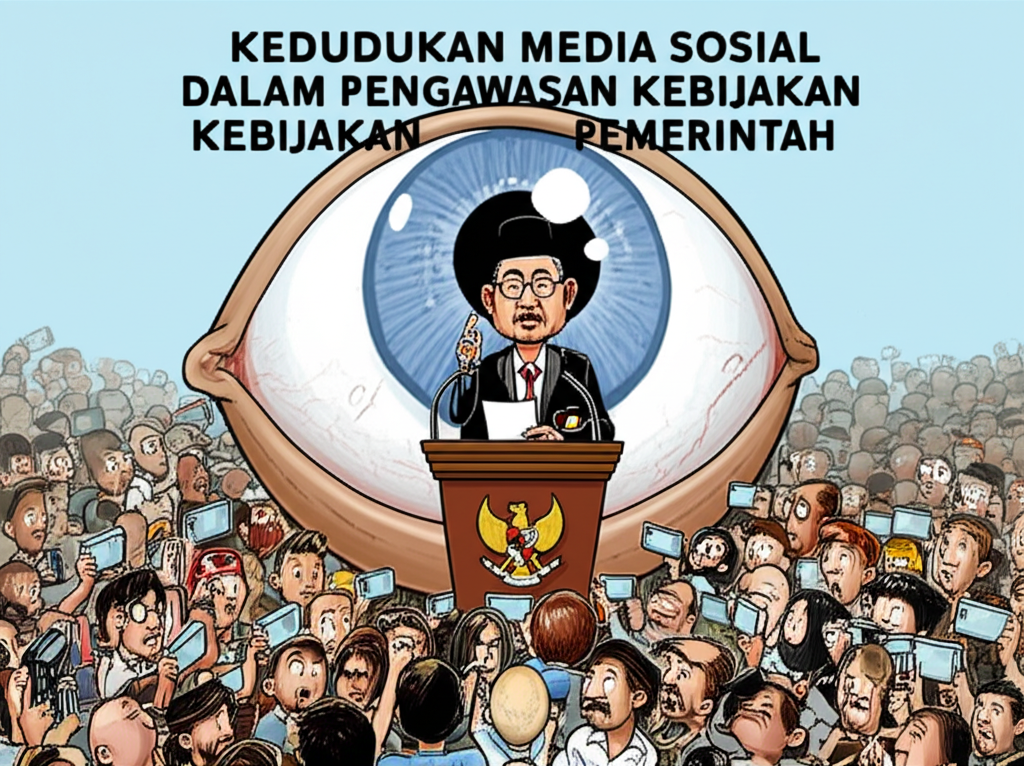

Suara Digital, Akuntabilitas Nyata: Media Sosial sebagai Pilar Pengawasan Kebijakan Pemerintah di Era Disrupsi

Pendahuluan

Era digital telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Di tengah gelombang perubahan ini, media sosial muncul bukan hanya sebagai platform komunikasi dan hiburan, melainkan menjelma menjadi arena penting bagi pengawasan kebijakan pemerintah. Dengan jangkauan global dan kecepatan informasi yang tak tertandingi, media sosial kini menduduki posisi sentral dalam memfasilitasi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, perannya yang krusial ini juga dibarengi dengan berbagai tantangan yang menuntut kedewasaan digital dari setiap aktor.

Media Sosial sebagai Katalis Pengawasan

-

Mempercepat Akses Informasi dan Transparansi:

Media sosial memungkinkan informasi tentang kebijakan, program, dan kinerja pemerintah tersebar dengan kecepatan kilat. Berita dan pengumuman resmi dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa melalui filter media tradisional. Sebaliknya, informasi dari masyarakat tentang dampak kebijakan di lapangan, atau bahkan dugaan penyimpangan, juga dapat dengan cepat diviralkan. Hal ini secara signifikan meningkatkan transparansi, karena setiap langkah pemerintah berpotensi diawasi oleh jutaan pasang mata secara real-time. -

Mendorong Partisipasi Publik yang Inklusif:

Sebelum era media sosial, partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan seringkali terbatas pada forum-forum formal, demonstrasi, atau media massa yang terpusat. Media sosial mendobrak batasan ini, memungkinkan setiap warga negara untuk menjadi aktor aktif. Melalui unggahan, komentar, tagar, dan petisi daring, masyarakat dapat menyuarakan opini, menyampaikan keluhan, atau bahkan mengusulkan ide kebijakan secara langsung kepada pejabat dan lembaga pemerintah. Ini menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya mungkin kurang terwakili. -

Ruang Aspirasi dan Kritik Konstruktif:

Platform media sosial menjadi corong bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang sedang berjalan atau yang akan dirumuskan. Kritik, jika disampaikan secara konstruktif dan didukung data, dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakannya. Viralitas sebuah isu di media sosial seringkali memaksa pemerintah untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi, menunjukkan bahwa suara publik digital memiliki daya paksa yang signifikan. -

Membentuk Opini Publik dan Agenda Setting:

Isu-isu yang ramai diperbincangkan di media sosial memiliki potensi untuk membentuk opini publik yang kuat dan bahkan memengaruhi agenda media arus utama. Jika suatu kebijakan atau isu terkait pemerintah menjadi tren (trending topic), media tradisional seringkali akan mengadopsinya, memperkuat gaung isu tersebut dan menempatkannya di pusat perhatian nasional. Fenomena ini memaksa pemerintah untuk tidak hanya responsif terhadap opini di media sosial, tetapi juga proaktif dalam mengelola narasi dan memberikan informasi yang akurat. -

Mekanisme Akuntabilitas Instan:

Kasus-kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kinerja buruk pejabat publik seringkali pertama kali terkuak dan diviralkan melalui media sosial oleh jurnalis warga atau aktivis. Tekanan publik yang cepat dan masif yang terbentuk di media sosial dapat memaksa lembaga terkait untuk segera bertindak, melakukan investigasi, atau memberikan sanksi. Ini menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih instan dan sulit dihindari dibandingkan proses birokrasi tradisional.

Tantangan dan Risiko yang Menyertai

Meskipun perannya krusial, kedudukan media sosial dalam pengawasan kebijakan juga tidak lepas dari berbagai tantangan:

-

Disinformasi dan Hoaks:

Ini adalah ancaman terbesar. Informasi yang salah (disinformasi) atau sengaja menyesatkan (hoaks) dapat menyebar dengan sangat cepat, memanipulasi opini publik, dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah atau bahkan proses demokrasi itu sendiri. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat rentan terpengaruh oleh narasi palsu yang dapat mengaburkan fakta. -

Polarisasi dan Ruang Gema (Echo Chambers):

Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan "ruang gema" di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan mereka. Ini dapat memperkuat polarisasi, menghambat dialog konstruktif, dan membuat masyarakat sulit mencapai konsensus dalam isu-isu kebijakan yang kompleks. -

Ancaman Privasi dan Keamanan Data:

Partisipasi aktif di media sosial juga berarti berbagi data pribadi. Ancaman terhadap privasi, penyalahgunaan data, atau bahkan peretasan akun dapat menghambat kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. -

Cyberbullying dan Ujaran Kebencian:

Lingkungan digital yang anonim atau semi-anonim terkadang memicu perilaku agresif, cyberbullying, dan ujaran kebencian. Hal ini dapat menghalangi individu untuk berani menyuarakan pendapat atau kritik, terutama jika mereka menjadi target serangan pribadi. -

Respons Berlebihan atau Populis dari Pemerintah:

Tekanan dari media sosial yang intens kadang kala mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang reaktif atau populis, alih-alih berdasarkan analisis kebijakan yang mendalam dan jangka panjang. Kebijakan dapat dirumuskan atau diubah hanya untuk meredakan gejolak daring, tanpa mempertimbangkan implikasi yang lebih luas.

Optimalisasi Peran Media Sosial: Jalan ke Depan

Untuk memaksimalkan potensi media sosial sebagai pilar pengawasan kebijakan yang efektif dan sehat, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak:

-

Peningkatan Literasi Digital Masyarakat:

Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan kritis untuk membedakan informasi yang akurat dari hoaks, memahami bias, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang digital. -

Pemerintah yang Responsif dan Proaktif:

Pemerintah harus melihat media sosial sebagai saluran komunikasi dua arah, bukan sekadar papan pengumuman. Respons yang cepat, akurat, dan transparan terhadap isu-isu yang muncul di media sosial akan membangun kepercayaan publik. Pemerintah juga perlu proaktif dalam menyebarkan informasi yang benar dan mengklarifikasi misinformasi. -

Regulasi yang Cerdas dan Adil:

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan dari penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian, tanpa membungkam kritik yang sah. -

Kolaborasi Multistakeholder:

Sinergi antara pemerintah, platform media sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media arus utama sangat penting. Platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk memerangi disinformasi, sementara LSM dan akademisi dapat berperan dalam verifikasi fakta dan edukasi publik.

Kesimpulan

Media sosial telah mengubah lanskap pengawasan kebijakan pemerintah secara fundamental. Ia adalah pedang bermata dua: di satu sisi, ia adalah alat yang ampuh untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih luas; di sisi lain, ia juga rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merusak kepercayaan dan memecah belah masyarakat. Kedudukannya yang tak tergantikan menuntut kita semua—baik pemerintah, masyarakat, maupun penyedia platform—untuk menggunakan dan mengelolanya dengan bijak, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokrasi yang lebih matang di era digital. Suara digital kini benar-benar memiliki kekuatan untuk menuntut akuntabilitas nyata.