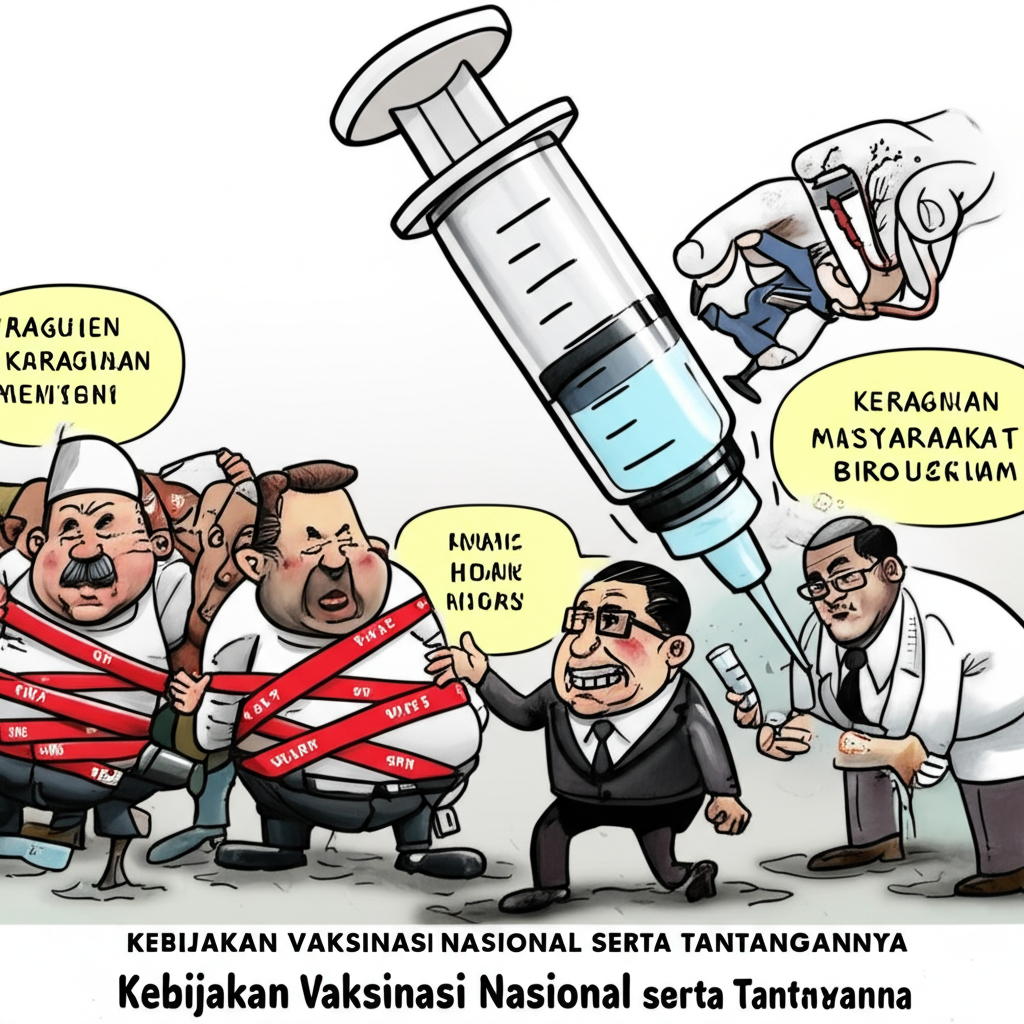

Benteng Imunitas Bangsa: Menjelajahi Kebijakan Vaksinasi Nasional dan Jurang Tantangan yang Menghadang

Pendahuluan

Vaksinasi, sebuah intervensi kesehatan masyarakat yang tak terbantahkan keberhasilannya, telah lama menjadi tulang punggung dalam upaya menciptakan populasi yang lebih sehat dan produktif. Di Indonesia, negara kepulauan dengan populasi yang masif, kebijakan vaksinasi nasional bukan sekadar program kesehatan, melainkan sebuah strategi fundamental untuk membangun benteng imunitas kolektif. Dari imunisasi dasar bagi bayi hingga program vaksinasi massal menghadapi pandemi, komitmen terhadap vaksinasi telah mengukir jejak keberhasilan yang signifikan. Namun, perjalanan ini tidak pernah luput dari berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun finansial, yang menuntut adaptasi dan inovasi berkelanjutan.

I. Fondasi Kokoh Kebijakan Vaksinasi Nasional

Kebijakan vaksinasi di Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan strategi yang terencana, mencerminkan komitmen negara terhadap kesehatan warganya.

A. Landasan Hukum dan Regulasi:

Kebijakan vaksinasi diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Regulasi ini memastikan ketersediaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi sebagai program kesehatan wajib dan prioritas.

B. Program Prioritas dan Target:

Indonesia memiliki program imunisasi rutin yang komprehensif, mencakup imunisasi dasar lengkap untuk bayi (BCG, DPT-HB-Hib, Polio, Campak-Rubella), serta imunisasi lanjutan untuk anak sekolah. Selain itu, ada program imunisasi tambahan atau massal yang menargetkan penyakit tertentu (misalnya, Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella/MR, Bulan Imunisasi Anak Nasional/BIAN), serta yang paling monumental adalah program vaksinasi COVID-19 yang menargetkan seluruh lapisan usia yang memenuhi syarat. Target utama adalah mencapai cakupan imunisasi tinggi untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity), sehingga memutus rantai penularan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

C. Pilar Strategi Pelaksanaan:

- Ketersediaan dan Pengadaan Vaksin: Pemerintah memastikan pasokan vaksin yang cukup melalui produksi dalam negeri (Bio Farma sebagai pemain kunci) dan impor.

- Distribusi dan Rantai Dingin (Cold Chain): Vaksin didistribusikan ke seluruh pelosok negeri melalui jaringan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, dengan menjaga suhu optimal melalui sistem rantai dingin yang ketat.

- Sumber Daya Manusia (SDM): Petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan) dilatih dan diberdayakan untuk melakukan penyuntikan dan edukasi.

- Sosialisasi dan Edukasi: Kampanye komunikasi publik dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksinasi.

- Monitoring dan Evaluasi: Sistem pencatatan dan pelaporan (misalnya, melalui aplikasi SATUSEHAT atau P-Care) digunakan untuk memantau cakupan, efek samping, dan efektivitas program.

II. Mengukir Keberhasilan: Dampak Positif Kebijakan Vaksinasi

Kebijakan vaksinasi nasional telah memberikan dampak transformatif terhadap kesehatan masyarakat Indonesia:

- Penurunan Drastis Penyakit Menular: Penyakit seperti polio telah diberantas, kasus campak dan difteri menurun signifikan, dan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi juga berkurang drastis.

- Peningkatan Angka Harapan Hidup: Dengan berkurangnya morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular, kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat meningkat.

- Pengurangan Beban Sistem Kesehatan: Pencegahan penyakit melalui vaksinasi jauh lebih hemat biaya dibandingkan pengobatan, sehingga mengurangi beban finansial pada individu, keluarga, dan sistem kesehatan nasional.

- Kontribusi pada Pembangunan Ekonomi: Masyarakat yang sehat lebih produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

III. Jurang Tantangan yang Menghadang

Meskipun fondasinya kokoh dan keberhasilannya nyata, kebijakan vaksinasi nasional di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks dan multidimensional.

A. Tantangan Geografis dan Logistik:

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, distribusi vaksin ke daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan wilayah pegunungan adalah pekerjaan raksasa. Tantangan meliputi:

- Aksesibilitas: Medan yang sulit, infrastruktur jalan yang minim, dan transportasi yang terbatas.

- Rantai Dingin: Menjaga suhu vaksin yang stabil di daerah dengan pasokan listrik tidak merata atau fasilitas penyimpanan terbatas adalah krusial dan mahal.

- Ketersediaan SDM: Menjamin jumlah dan distribusi tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil.

B. Ketersediaan dan Kemandirian Vaksin:

Meskipun Bio Farma berperan penting, Indonesia masih bergantung pada impor untuk beberapa jenis vaksin atau bahan baku. Tantangan meliputi:

- Volatilitas Pasokan Global: Gangguan rantai pasok global dapat menghambat ketersediaan vaksin.

- Inovasi dan Riset: Membutuhkan investasi besar dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan vaksin baru atau beradaptasi dengan varian penyakit.

- Kemandirian Produksi: Membangun kemandirian penuh dalam produksi vaksin membutuhkan waktu, teknologi, dan modal yang besar.

C. Isu Kepercayaan, Misinformasi, dan Hoaks:

Ini adalah salah satu tantangan paling persisten dan merusak, diperparah oleh era digital:

- Gerakan Anti-Vaksin: Kelompok yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan (keamanan, keagamaan, konspirasi) terus menyebarkan disinformasi.

- Keraguan Vaksin (Vaccine Hesitancy): Masyarakat yang tidak secara aktif menolak tetapi ragu-ragu untuk divaksinasi karena informasi yang simpang siur, pengalaman buruk, atau kurangnya pemahaman.

- Misinformasi di Media Sosial: Hoaks tentang efek samping, komposisi vaksin yang berbahaya, atau tujuan tersembunyi vaksinasi menyebar cepat dan sulit dikendalikan.

- Isu Keagamaan dan Halal: Beberapa kelompok masyarakat memiliki kekhawatiran terkait status kehalalan atau kebersihan vaksin.

D. Pembiayaan yang Berkelanjutan:

Program vaksinasi membutuhkan anggaran besar untuk pengadaan vaksin, distribusi, logistik, operasional, dan SDM. Tantangannya adalah:

- Keberlanjutan Anggaran: Memastikan alokasi dana yang stabil dan memadai di tengah prioritas anggaran lainnya.

- Respons Terhadap Wabah Baru: Kebutuhan dana darurat yang besar untuk vaksinasi massal saat terjadi pandemi atau wabah tak terduga (seperti COVID-19).

E. Kesenjangan Akses dan Pemerataan:

Meskipun ada upaya pemerataan, masih ada disparitas dalam cakupan vaksinasi:

- Daerah Perkotaan vs. Pedesaan: Akses dan fasilitas yang lebih baik di perkotaan seringkali menghasilkan cakupan yang lebih tinggi.

- Kelompok Rentan: Kelompok masyarakat adat, komunitas terpencil, atau mereka yang secara sosial ekonomi rentan mungkin memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan vaksinasi.

F. Adaptasi Terhadap Penyakit Baru dan Varian:

Dunia terus dihadapkan pada ancaman penyakit menular baru (emerging infectious diseases) atau mutasi varian yang sudah ada. Tantangannya adalah:

- Kecepatan Respons: Kemampuan untuk dengan cepat mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan vaksin baru.

- Surveilans Epidemiologi: Membutuhkan sistem pengawasan yang kuat untuk mendeteksi ancaman baru sejak dini.

IV. Strategi Menghadapi Tantangan

Untuk memperkuat benteng imunitas bangsa, Indonesia perlu terus berinovasi dan mengimplementasikan strategi komprehensif:

- Penguatan Infrastruktur dan Logistik: Investasi pada cold chain yang lebih modern dan tahan banting, serta pengembangan rute distribusi yang efisien hingga ke daerah terpencil.

- Peningkatan Kemandirian Vaksin: Mendorong riset dan pengembangan dalam negeri, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi Bio Farma untuk mengurangi ketergantungan impor.

- Edukasi dan Komunikasi Publik yang Efektif: Membangun narasi positif dan pro-vaksin melalui berbagai kanal, melibatkan tokoh masyarakat dan agama, serta melawan hoaks dengan fakta dan pendekatan persuasif.

- Pemberdayaan SDM dan Komunitas: Melatih lebih banyak tenaga kesehatan, melibatkan kader kesehatan lokal, dan memberdayakan komunitas untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong vaksinasi.

- Inovasi Pembiayaan: Mencari model pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk kemitraan publik-swasta dan pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi.

- Penguatan Sistem Surveilans: Membangun sistem deteksi dini penyakit menular yang lebih responsif dan terintegrasi secara digital.

- Kolaborasi Multisektoral: Melibatkan berbagai kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam upaya vaksinasi.

Kesimpulan

Kebijakan vaksinasi nasional adalah pilar krusial dalam menjaga kesehatan dan produktivitas bangsa Indonesia. Meskipun telah mengukir banyak keberhasilan, perjalanan ini diwarnai oleh tantangan yang tidak mudah, mulai dari hambatan geografis dan logistik hingga badai misinformasi yang merongrong kepercayaan. Menghadapi "jurang tantangan" ini, dibutuhkan komitmen berkelanjutan, inovasi tanpa henti, dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Dengan strategi yang adaptif dan partisipasi aktif dari masyarakat, benteng imunitas bangsa akan semakin kokoh, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.