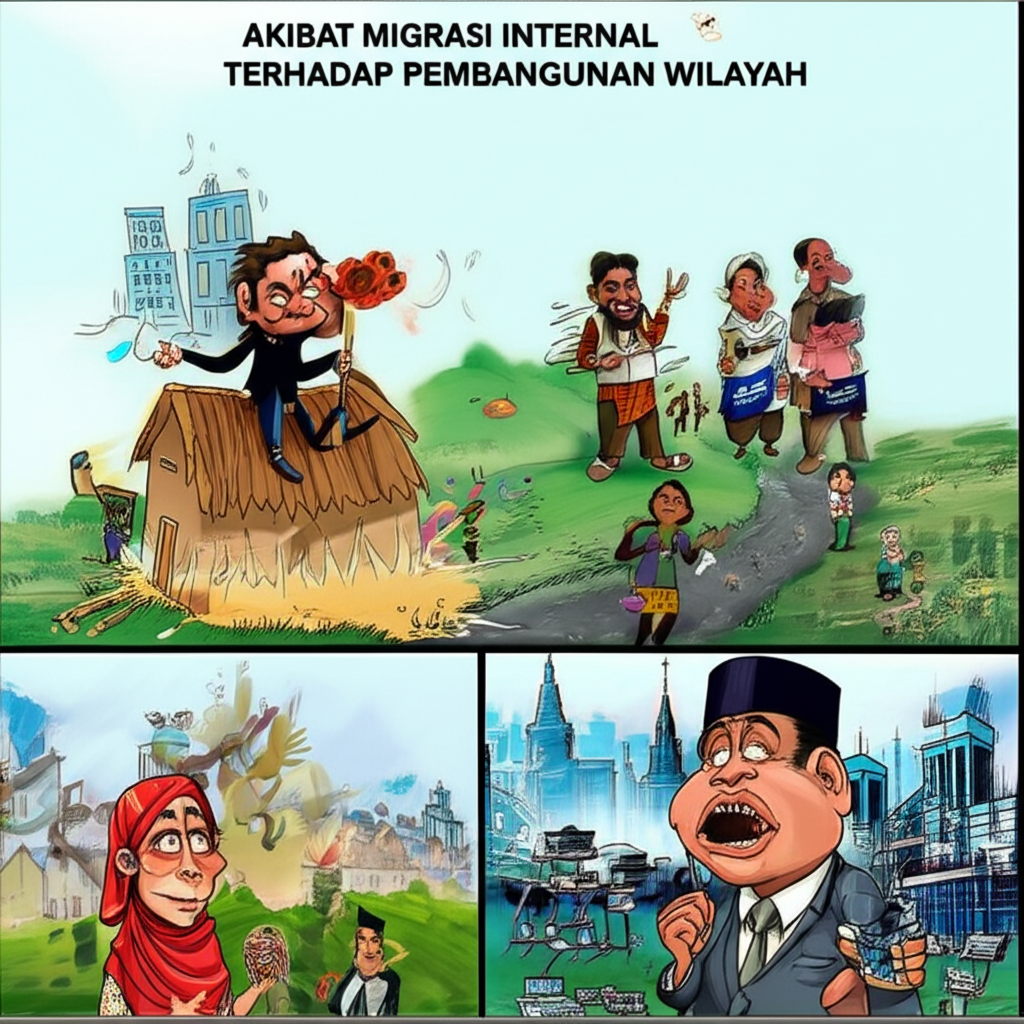

Gelombang Urbanisasi: Antara Harapan dan Ketimpangan – Mengurai Akibat Migrasi Internal Terhadap Pembangunan Wilayah

Pendahuluan

Migrasi internal, atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam batas negara, adalah fenomena demografi yang telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi ciri khas modernisasi. Di Indonesia, arus migrasi internal, terutama dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi), menjadi pendorong utama perubahan sosial, ekonomi, dan spasial. Motivasi di baliknya beragam, mulai dari pencarian peluang ekonomi yang lebih baik, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, hingga daya tarik gaya hidup perkotaan. Namun, di balik harapan akan kemajuan, migrasi internal menyimpan kompleksitas dampak yang mendalam, baik positif maupun negatif, terhadap pembangunan di daerah asal maupun daerah tujuan. Artikel ini akan mengurai secara detail akibat-akibat tersebut, menyoroti bagaimana dinamika perpindahan penduduk ini membentuk wajah pembangunan wilayah.

I. Akibat pada Daerah Tujuan (Pusat Urban/Perkotaan)

Daerah tujuan migrasi, yang umumnya adalah pusat-pusat perkotaan atau kawasan industri, mengalami transformasi paling signifikan:

-

Pertumbuhan Ekonomi dan Inovasi:

- Peningkatan Tenaga Kerja: Arus migran menyediakan pasokan tenaga kerja yang melimpah, khususnya untuk sektor industri, jasa, dan konstruksi. Tenaga kerja muda dan produktif ini menjadi motor penggerak ekonomi kota.

- Peningkatan Konsumsi: Populasi yang bertambah secara otomatis meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di perkotaan.

- Diversifikasi Ekonomi dan Inovasi: Migran membawa serta keterampilan, ide, dan perspektif baru, yang dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan memicu inovasi di berbagai sektor.

-

Tantangan Infrastruktur dan Lingkungan:

- Beban Infrastruktur yang Berlebihan: Peningkatan populasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, krisis perumahan (munculnya permukiman kumuh), keterbatasan akses air bersih, sanitasi yang buruk, dan listrik.

- Tekanan Lingkungan: Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan. Deforestasi untuk perluasan lahan, peningkatan volume sampah, polusi udara dan air, serta hilangnya ruang terbuka hijau menjadi masalah serius yang mengancam kualitas hidup.

- Peningkatan Kebutuhan Layanan Publik: Sekolah, rumah sakit, transportasi publik, dan fasilitas rekreasi menjadi sangat terbebani oleh lonjakan populasi, menyebabkan penurunan kualitas layanan.

-

Dinamika Sosial dan Kesenjangan:

- Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Migran seringkali berjuang untuk mendapatkan pekerjaan layak dan tempat tinggal yang stabil, yang dapat memperdalam kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin di perkotaan.

- Konflik Sosial: Perbedaan budaya, latar belakang ekonomi, dan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan atau sumber daya dapat memicu ketegangan dan konflik sosial antara migran dan penduduk asli, atau antarkelompok migran.

- Kriminalitas: Lingkungan perkotaan yang padat, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya integrasi sosial dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas.

II. Akibat pada Daerah Asal (Pedesaan/Periferal)

Daerah asal, yang umumnya adalah wilayah pedesaan atau pinggiran, mengalami dampak yang tak kalah signifikan, seringkali bersifat negatif:

-

Kehilangan Sumber Daya Manusia Produktif (Brain Drain & Labor Drain):

- Hilangnya Tenaga Kerja Muda dan Terdidik: Migrasi masif menyebabkan daerah asal kehilangan sebagian besar penduduk usia produktif dan terdidik. Hal ini berdampak pada kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor ekonomi lokal lainnya.

- Penurunan Produktivitas Ekonomi: Dengan hilangnya tenaga kerja, produktivitas pertanian dan industri lokal dapat menurun drastis, menyebabkan stagnasi atau bahkan kemunduran ekonomi daerah.

- Kekurangan Inovasi dan Kepemimpinan: Kepergian kaum muda dan terdidik menghilangkan potensi inovasi dan kepemimpinan lokal yang krusial untuk pembangunan berkelanjutan di daerah asal.

-

Perubahan Demografi dan Sosial:

- Ketidakseimbangan Demografi: Daerah asal akan didominasi oleh penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), menciptakan beban ketergantungan yang tinggi pada segelintir penduduk produktif yang tersisa.

- Lahan Terbengkalai: Tanah pertanian atau perkebunan yang ditinggalkan oleh migran seringkali menjadi terbengkalai, mengurangi potensi produksi pangan dan ekonomi lokal.

- Perubahan Struktur Sosial dan Budaya: Struktur keluarga dan komunitas dapat melemah. Tradisi lokal dan pengetahuan adat dapat terancam punah karena kurangnya generasi penerus.

-

Dampak Positif (Remitansi) Namun Terbatas:

- Remitansi (Kiriman Uang): Salah satu dampak positif yang sering disebutkan adalah remitansi, atau kiriman uang dari migran kepada keluarga di daerah asal. Remitansi ini dapat meningkatkan daya beli keluarga, memperbaiki kualitas hidup (misalnya, untuk pendidikan dan kesehatan), dan bahkan menjadi modal usaha kecil.

- Keterbatasan Remitansi: Namun, dampak positif remitansi seringkali terbatas. Sebagian besar remitansi digunakan untuk konsumsi, bukan investasi produktif jangka panjang. Selain itu, remitansi dapat menciptakan budaya ketergantungan dan mengurangi motivasi untuk bekerja keras di daerah asal.

III. Tantangan Lintas Wilayah dan Implikasi Kebijakan

Dampak migrasi internal tidak hanya berhenti pada daerah asal dan tujuan secara terpisah, melainkan menciptakan tantangan yang saling terkait:

- Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah: Migrasi internal seringkali memperparah kesenjangan antara wilayah maju (perkotaan) dan wilayah tertinggal (pedesaan), menciptakan lingkaran setan di mana daerah tertinggal semakin ditinggalkan dan daerah maju semakin padat.

- Perencanaan Tata Ruang yang Buruk: Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah asal dan tujuan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan migrasi menyebabkan masalah tata ruang yang kompleks, baik di perkotaan maupun pedesaan.

- Krisis Identitas dan Kohesi Nasional: Perbedaan laju pembangunan dan kesenjangan sosial yang tajam dapat mengikis rasa keadilan dan kohesi sosial di tingkat nasional.

Solusi dan Rekomendasi

Mengelola dampak migrasi internal memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan:

- Pemerataan Pembangunan Ekonomi: Mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi non-pertanian di daerah pedesaan dan kota-kota kecil untuk menciptakan peluang kerja lokal dan mengurangi daya tarik kota-kota besar.

- Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru: Mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota menengah baru yang dapat menyerap migran, mengurangi tekanan pada kota-kota metropolitan.

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah Asal: Berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan di pedesaan agar penduduk memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, atau setidaknya mempersiapkan mereka untuk migrasi yang lebih terencana dan produktif.

- Perencanaan Tata Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan: Mengimplementasikan kebijakan tata ruang yang ketat, membangun infrastruktur yang memadai, dan menyediakan perumahan layak huni bagi semua lapisan masyarakat di daerah perkotaan.

- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendukung pengembangan UMKM, pariwisata berbasis komunitas, dan inovasi pertanian di daerah asal untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

- Penguatan Layanan Publik: Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan.

Kesimpulan

Migrasi internal adalah pedang bermata dua bagi pembangunan wilayah. Di satu sisi, ia dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan inovasi di daerah tujuan; di sisi lain, ia menciptakan berbagai tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang serius, baik di daerah tujuan maupun daerah asal. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu melihat migrasi internal bukan hanya sebagai masalah, tetapi sebagai dinamika yang harus dikelola secara strategis. Dengan kebijakan yang tepat, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang, kita dapat mengubah gelombang urbanisasi dari potensi ketimpangan menjadi pendorong harapan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.