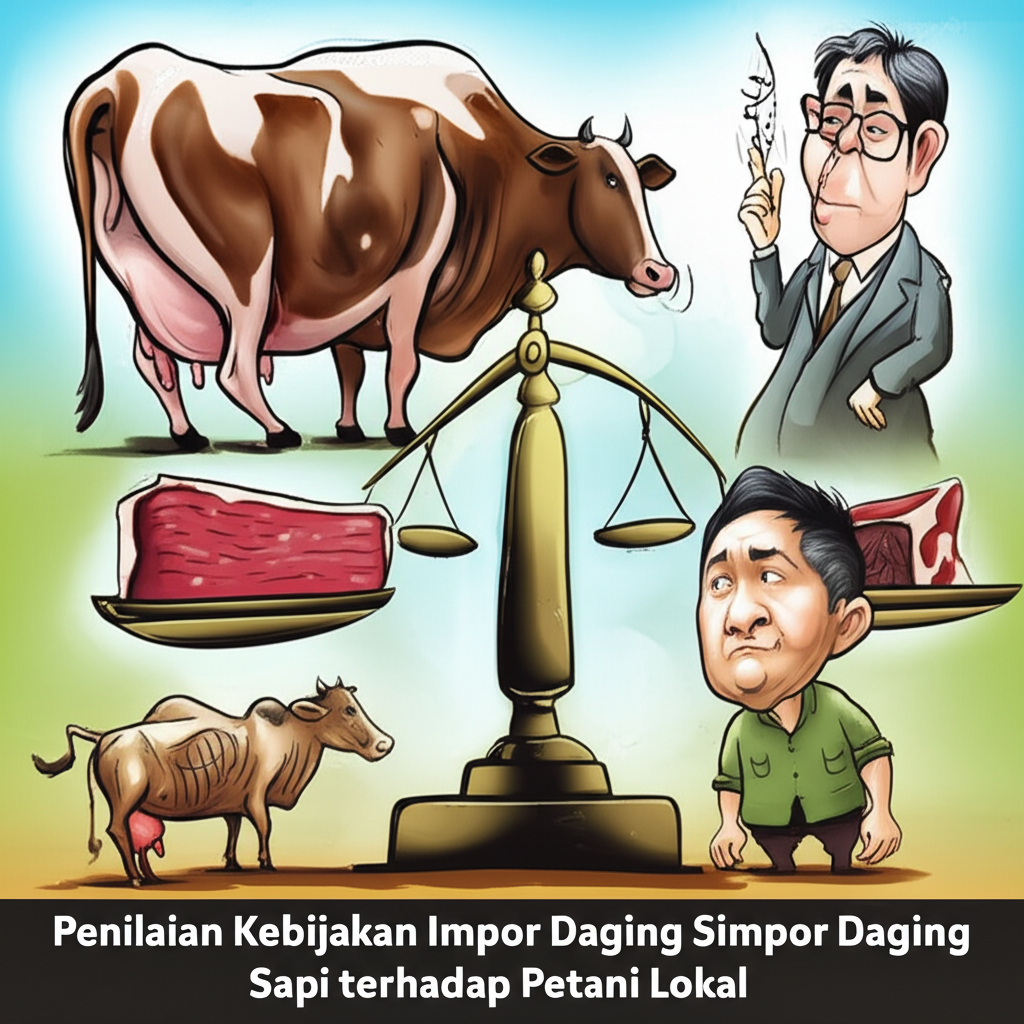

Ketika Daging Impor Membanjiri Pasar: Jeritan Petani Lokal dan Dilema Kedaulatan Pangan

Daging sapi, lebih dari sekadar komoditas pangan, adalah simbol kemakmuran dan sumber protein penting bagi banyak keluarga di Indonesia. Namun, di balik lezatnya hidangan berbahan dasar daging sapi, tersembunyi sebuah dilema kebijakan yang kompleks: impor daging sapi. Kebijakan impor, yang seringkali dianggap sebagai solusi cepat untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan domestik, ternyata membawa dampak yang bergejolak bagi ribuan petani sapi lokal yang bergantung pada usaha ternak mereka. Artikel ini akan mengupas tuntas penilaian kebijakan impor daging sapi, menyoroti dampaknya terhadap petani lokal, serta menggali lebih dalam dilema kedaulatan pangan yang mengiringinya.

Latar Belakang dan Urgensi Impor: Kebutuhan atau Ketergantungan?

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memiliki permintaan daging sapi yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup. Produksi sapi lokal, meskipun terus diupayakan peningkatannya, seringkali belum mampu sepenuhnya menutupi defisit pasokan domestik. Gap antara suplai dan permintaan inilah yang menjadi justifikasi utama pemerintah untuk membuka keran impor daging sapi, baik dalam bentuk karkas, jeroan, maupun sapi bakalan.

Argumen utama di balik kebijakan impor adalah:

- Stabilisasi Harga: Impor diharapkan dapat menekan laju inflasi harga daging sapi di pasaran, terutama menjelang hari raya besar.

- Pemenuhan Kebutuhan: Mengisi kekosongan pasokan lokal, memastikan ketersediaan daging bagi konsumen.

- Diversifikasi Sumber: Mengurangi risiko kekurangan pasokan akibat wabah penyakit pada ternak lokal atau kendala produksi lainnya.

Namun, di balik tujuan-tujuan mulia ini, kebijakan impor seringkali luput dari pertimbangan mendalam mengenai dampak jangka panjangnya terhadap sektor pertanian dan peternakan lokal, khususnya para peternak sapi skala kecil.

Dampak Negatif yang Dirasakan Petani Lokal: Sebuah Pukulan Berat

Ketika daging impor, yang seringkali diproduksi secara massal dengan biaya lebih efisien di negara asalnya, membanjiri pasar domestik, petani sapi lokal adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya.

- Anjloknya Harga Jual Sapi Lokal: Ini adalah dampak paling langsung dan mematikan. Daging impor, yang bisa dijual dengan harga lebih murah, menciptakan tekanan kompetisi yang luar biasa. Pedagang dan jagal cenderung memilih daging impor karena margin keuntungan yang lebih besar atau harga beli yang lebih rendah. Akibatnya, harga jual sapi hidup dari petani lokal terpaksa turun drastis agar tetap laku, bahkan seringkali di bawah biaya produksi.

- Penurunan Permintaan dan Daya Saing: Konsumen, terutama yang sensitif harga, akan beralih ke daging impor yang lebih murah. Hal ini mengurangi permintaan terhadap daging sapi lokal dan membuat produk petani lokal kalah bersaing di pasaran.

- Kerugian Finansial dan Kemiskinan: Dengan harga jual yang rendah, banyak petani mengalami kerugian. Pendapatan mereka tergerus, modal usaha tidak kembali, dan kesejahteraan keluarga terancam. Situasi ini bisa mendorong petani untuk menjual aset ternak mereka, bahkan beralih profesi, yang pada gilirannya mengurangi populasi sapi lokal.

- Disinsentif untuk Berinvestasi dan Beregenerasi: Ketika usaha ternak tidak lagi menjanjikan keuntungan, petani enggan untuk berinvestasi lebih lanjut dalam pengembangan ternak, seperti pembelian bibit unggul, pakan berkualitas, atau perbaikan kandang. Generasi muda juga menjadi tidak tertarik untuk melanjutkan usaha peternakan keluarga, mengancam keberlanjutan sektor ini.

- Ketergantungan Impor dan Ancaman Kedaulatan Pangan: Jika produksi lokal terus terpuruk, Indonesia akan semakin bergantung pada pasokan dari luar negeri. Ketergantungan ini rentan terhadap fluktuasi harga global, kebijakan negara pengekspor, bahkan risiko embargo yang dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Tantangan Struktural Petani Lokal: Mengapa Mereka Rentan?

Dampak negatif impor tidak bisa dilepaskan dari berbagai tantangan struktural yang memang sudah dihadapi oleh petani sapi lokal:

- Skala Usaha Kecil: Mayoritas peternak sapi di Indonesia adalah peternak rakyat dengan kepemilikan sapi dalam jumlah kecil (2-5 ekor). Skala ini sulit untuk mencapai efisiensi biaya produksi seperti peternakan industri di negara pengekspor.

- Keterbatasan Modal dan Akses Pembiayaan: Petani sulit mengakses modal besar untuk mengembangkan usaha, membeli pakan berkualitas, atau menerapkan teknologi modern.

- Teknologi dan Pengetahuan: Keterbatasan akses terhadap teknologi pemeliharaan, pakan, dan kesehatan ternak yang modern membuat produktivitas sapi lokal cenderung lebih rendah.

- Biaya Pakan yang Tinggi: Harga pakan, terutama konsentrat, seringkali mahal dan fluktuatif, membebani biaya produksi peternak.

- Distribusi dan Pemasaran: Rantai pasok yang panjang dan kurang efisien membuat petani mendapatkan harga jual yang rendah, sementara harga di konsumen tetap tinggi.

- Ancaman Penyakit: Wabah penyakit ternak seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dapat menyebabkan kerugian besar dan penurunan populasi sapi secara drastis.

Upaya Mitigasi dan Kebijakan Pendukung: Mencari Keseimbangan

Untuk menciptakan kebijakan impor yang adil dan berkelanjutan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah mitigasi yang komprehensif:

- Pengaturan Kuota dan Tarif Impor yang Ketat: Impor harus diatur secara cermat berdasarkan data kebutuhan yang akurat, dengan mempertimbangkan waktu panen dan ketersediaan sapi lokal. Penerapan tarif impor yang proporsional dapat menjadi disinsentif bagi impor berlebihan dan melindungi harga produk lokal.

- Peningkatan Produktivitas Petani Lokal:

- Penyediaan Bibit Unggul: Program penyediaan dan subsidi bibit sapi unggul untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak lokal.

- Pelatihan dan Pendampingan: Edukasi dan pelatihan mengenai teknik pemeliharaan, manajemen pakan, kesehatan ternak, dan manajemen bisnis.

- Akses Modal dan Kredit: Mempermudah akses petani terhadap pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang mudah.

- Pengembangan Pakan Alternatif: Riset dan pengembangan pakan lokal yang murah dan bergizi untuk menekan biaya produksi.

- Penguatan Kelembagaan dan Rantai Pasok:

- Koperasi Peternak: Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi untuk meningkatkan posisi tawar petani, memangkas rantai pasok, dan melakukan pemasaran bersama.

- Fasilitasi Pasar: Membantu petani mengakses pasar yang lebih luas dan adil, termasuk pasar modern dan industri pengolahan.

- Branding Produk Lokal: Mengampanyekan dan membangun citra positif daging sapi lokal sebagai produk berkualitas tinggi, segar, dan mendukung ekonomi nasional.

- Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum: Mencegah praktik kartel atau monopoli dalam impor daging yang dapat merugikan baik konsumen maupun produsen lokal. Memastikan standar kualitas dan keamanan pangan daging impor.

- Visi Jangka Panjang Kedaulatan Pangan: Merumuskan peta jalan yang jelas menuju swasembada daging sapi, dengan target-target yang terukur dan dukungan kebijakan yang konsisten.

Dilema Kebijakan: Antara Konsumen dan Produsen

Kebijakan impor daging sapi selalu berada di persimpangan dilema antara kepentingan konsumen dan produsen. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan harga yang terjangkau bagi konsumen dan ketersediaan pasokan. Di sisi lain, ada kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan petani lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.

Keseimbangan adalah kuncinya. Impor mungkin diperlukan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi defisit pasokan, tetapi tidak boleh menjadi solusi permanen yang mematikan inisiatif dan potensi produksi dalam negeri. Kebijakan yang bijak adalah yang mampu mengelola impor sebagai instrumen penyeimbang, sambil secara agresif membangun kapasitas dan daya saing petani lokal agar pada akhirnya, Indonesia dapat berdaulat atas pangannya sendiri.

Kesimpulan: Menuju Industri Sapi yang Berkelanjutan

Penilaian kebijakan impor daging sapi menunjukkan bahwa ia adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi penyelamat sementara bagi konsumen, tetapi sekaligus menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup petani lokal. Mengabaikan jeritan petani lokal sama dengan mengorbankan fondasi ekonomi pedesaan, kedaulatan pangan, dan masa depan industri peternakan nasional.

Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, memiliki peran krusial untuk tidak hanya melihat data kebutuhan sesaat, tetapi juga merancang strategi jangka panjang yang holistik. Strategi ini harus meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing petani lokal, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang, bukan tergerus oleh derasnya arus impor. Hanya dengan sinergi antara kebijakan yang tepat, dukungan infrastruktur, dan semangat kemandirian, Indonesia dapat mewujudkan industri sapi yang berkelanjutan, mandiri, dan berkeadilan bagi semua pihak.