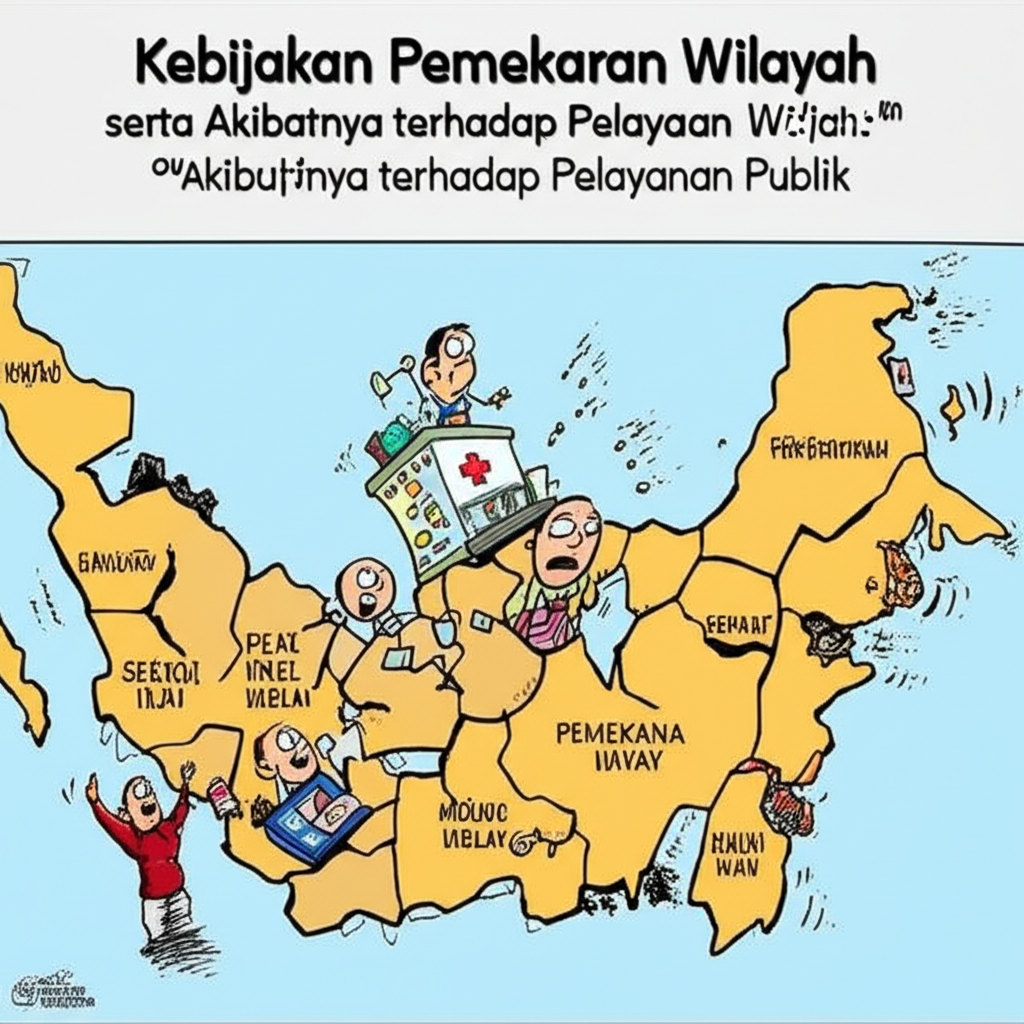

Pemekaran Wilayah: Antara Janji Aksesibilitas dan Tantangan Kualitas Pelayanan Publik

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas dengan keanekaragaman geografis dan demografis, seringkali dihadapkan pada dilema dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kebijakan yang kerap menjadi sorotan adalah pemekaran wilayah. Sejak era Reformasi, gelombang pemekaran wilayah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, telah menjadi fenomena yang masif. Kebijakan ini digulirkan dengan janji-janji manis: mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, bagaimana realitanya? Apakah janji tersebut selalu terpenuhi, atau justru menciptakan tantangan baru bagi kualitas pelayanan publik?

I. Kebijakan Pemekaran Wilayah: Sebuah Tinjauan

Pemekaran wilayah adalah pembentukan daerah otonom baru (DOB) dari satu atau beberapa daerah otonom yang telah ada. Dasar hukum utama kebijakan ini kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU sebelumnya. Tujuannya secara normatif sangat mulia, antara lain:

- Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan: Dipercaya bahwa wilayah yang lebih kecil akan lebih mudah dikelola.

- Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan fokus pembangunan yang lebih terarah.

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui birokrasi yang lebih dekat dan responsif.

- Peningkatan Aksesibilitas: Mempersingkat jarak tempuh masyarakat ke pusat pemerintahan.

- Peningkatan Daya Saing Daerah: Dengan potensi ekonomi yang lebih tergarap.

Proses pemekaran bukanlah hal yang sederhana. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, mulai dari syarat dasar (kapasitas daerah induk, potensi DOB), syarat teknis (kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya), hingga syarat administratif (persetujuan DPRD, kepala daerah, dan rekomendasi pemerintah pusat). Meski demikian, dalam praktiknya, banyak pemekaran yang terlihat lebih didorong oleh motif politik elit lokal daripada kajian komprehensif yang matang.

II. Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik: Antara Asa dan Realita

Ketika sebuah daerah dimekarkan, harapan besar seringkali tersemat pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan gambaran yang lebih kompleks, bahkan kontradiktif.

A. Potensi Positif (Asa):

- Peningkatan Aksesibilitas Fisik: Ini adalah dampak positif yang paling sering dirasakan. Masyarakat yang sebelumnya harus menempuh jarak ratusan kilometer untuk mengurus administrasi kependudukan, perizinan, atau mendapatkan layanan kesehatan di ibu kota kabupaten/kota induk, kini memiliki akses yang lebih dekat ke pusat pemerintahan baru. Kantor-kantor pelayanan, seperti kantor kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan kantor dinas terkait, diharapkan dapat beroperasi lebih dekat dengan domisili warga.

- Fokus Pembangunan yang Lebih Terarah: Dengan wilayah yang lebih kecil, pemerintah daerah baru dapat lebih fokus mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah spesifik di wilayahnya. Anggaran dapat dialokasikan secara lebih proporsional untuk kebutuhan lokal, misalnya pembangunan jalan desa, fasilitas pendidikan, atau irigasi yang sebelumnya mungkin terabaikan di daerah induk yang lebih besar.

- Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Kedekatan pusat pemerintahan diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan serta pelayanan publik. Aspirasi lokal dapat lebih mudah disalurkan dan diakomodasi.

- Munculnya Inovasi Pelayanan: Dalam upaya menunjukkan kinerja di awal pembentukan, DOB terkadang didorong untuk menciptakan inovasi-inovasi pelayanan yang lebih efisien dan modern, meskipun hal ini seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya.

B. Tantangan dan Dampak Negatif (Realita):

- Beban Fiskal dan Keterbatasan Anggaran: Ini adalah persoalan krusial. Pembentukan daerah baru berarti pembentukan struktur birokrasi baru, gedung perkantoran, pengadaan aset, gaji pegawai, dan biaya operasional lainnya. Seringkali, DOB belum memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai untuk menopang kebutuhannya sendiri. Akibatnya, mereka sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK) dan bantuan dari daerah induk. Keterbatasan anggaran ini secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pelayanan (rumah sakit, sekolah, jalan) atau peningkatan kapasitas SDM, justru tersedot untuk biaya operasional birokrasi.

- Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): DOB seringkali menghadapi krisis SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pegawai negeri sipil (PNS) yang kompeten dan berpengalaman umumnya enggan pindah dari daerah induk. Akibatnya, DOB seringkali diisi oleh SDM yang kurang berpengalaman atau memiliki kompetensi yang tidak sesuai. Hal ini berdampak langsung pada profesionalisme, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan menjadi lambat, prosedur tidak jelas, dan respons terhadap keluhan warga menjadi minim.

- Infrastruktur Pelayanan yang Belum Memadai: Meskipun tujuannya adalah mendekatkan pelayanan, pada tahap awal, DOB seringkali belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk mendukung pelayanan publik. Gedung kantor darurat, kurangnya listrik dan air bersih di area perkantoran, jaringan telekomunikasi yang buruk, dan jalan akses yang rusak adalah pemandangan umum. Bahkan, fasilitas kesehatan dan pendidikan seringkali masih harus dibangun dari nol, atau kondisi eksistingnya jauh dari standar.

- Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan yang Lemah: Pemerintah daerah baru seringkali belum memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang matang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Regulasi lokal belum terbentuk sempurna, dan koordinasi antar instansi masih lemah. Ini membuka celah bagi praktik korupsi, inefisiensi, dan tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

- Potensi Penurunan Kualitas Pelayanan Awal: Pada masa transisi dan awal pembentukan, seringkali terjadi kekosongan atau penurunan kualitas pelayanan. Pembagian aset dan personel antara daerah induk dan DOB bisa berlangsung alot. Masyarakat bisa kebingungan harus mengurus dokumen ke mana, atau layanan yang sebelumnya mudah diakses di daerah induk kini terpecah dan belum sepenuhnya berfungsi di daerah baru.

- Munculnya Kesenjangan Baru: Ironisnya, alih-alih meratakan pembangunan, pemekaran justru bisa menciptakan kesenjangan baru. Fokus pembangunan dan alokasi anggaran seringkali terpusat di ibu kota DOB, sementara wilayah-wilayah perdesaan atau terpencil di daerah baru tetap terpinggirkan dan kesulitan mengakses pelayanan.

III. Rekomendasi untuk Masa Depan Pemekaran yang Lebih Baik

Melihat kompleksitas dampak pemekaran, sudah saatnya kebijakan ini dievaluasi secara menyeluruh. Beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

- Kajian Komprehensif dan Akuntabel: Setiap usulan pemekaran harus melalui kajian kelayakan yang sangat mendalam, transparan, dan melibatkan berbagai pakar multidisiplin. Potensi fiskal, ketersediaan SDM, dan dampak terhadap pelayanan publik harus menjadi pertimbangan utama, bukan hanya syarat administratif.

- Penguatan Kapasitas SDM: Pemerintah pusat dan daerah induk harus berperan aktif dalam menyiapkan SDM yang berkualitas untuk DOB, melalui program transfer pengetahuan, pelatihan intensif, dan penempatan pegawai senior yang kompeten.

- Perencanaan Infrastruktur Pelayanan yang Matang: Sebelum pemekaran disahkan, harus ada rencana induk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang jelas dan terukur, termasuk sumber pendanaannya.

- Pengawasan Ketat dan Evaluasi Berkala: Pemerintah pusat dan lembaga terkait harus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja DOB, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan.

- Paradigma Pelayanan Alternatif: Pemekaran bukanlah satu-satunya solusi untuk mendekatkan pelayanan. Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif lain seperti optimalisasi kantor cabang pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan digital (e-government), atau penguatan kapasitas kecamatan/desa, tanpa harus membentuk birokrasi baru.

IV. Kesimpulan

Pemekaran wilayah adalah kebijakan yang memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia menjanjikan peningkatan aksesibilitas dan fokus pembangunan yang lebih baik, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, di sisi lain, tanpa perencanaan yang matang, kajian yang komprehensif, dan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kapasitas, pemekaran justru dapat menjadi beban fiskal, menciptakan masalah SDM, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi tujuan utamanya.

Masa depan pemekaran haruslah didasarkan pada visi pelayanan publik yang prima, bukan sekadar ambisi politik atau administratif. Kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, murah, dan berkualitas, harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan setiap kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia.