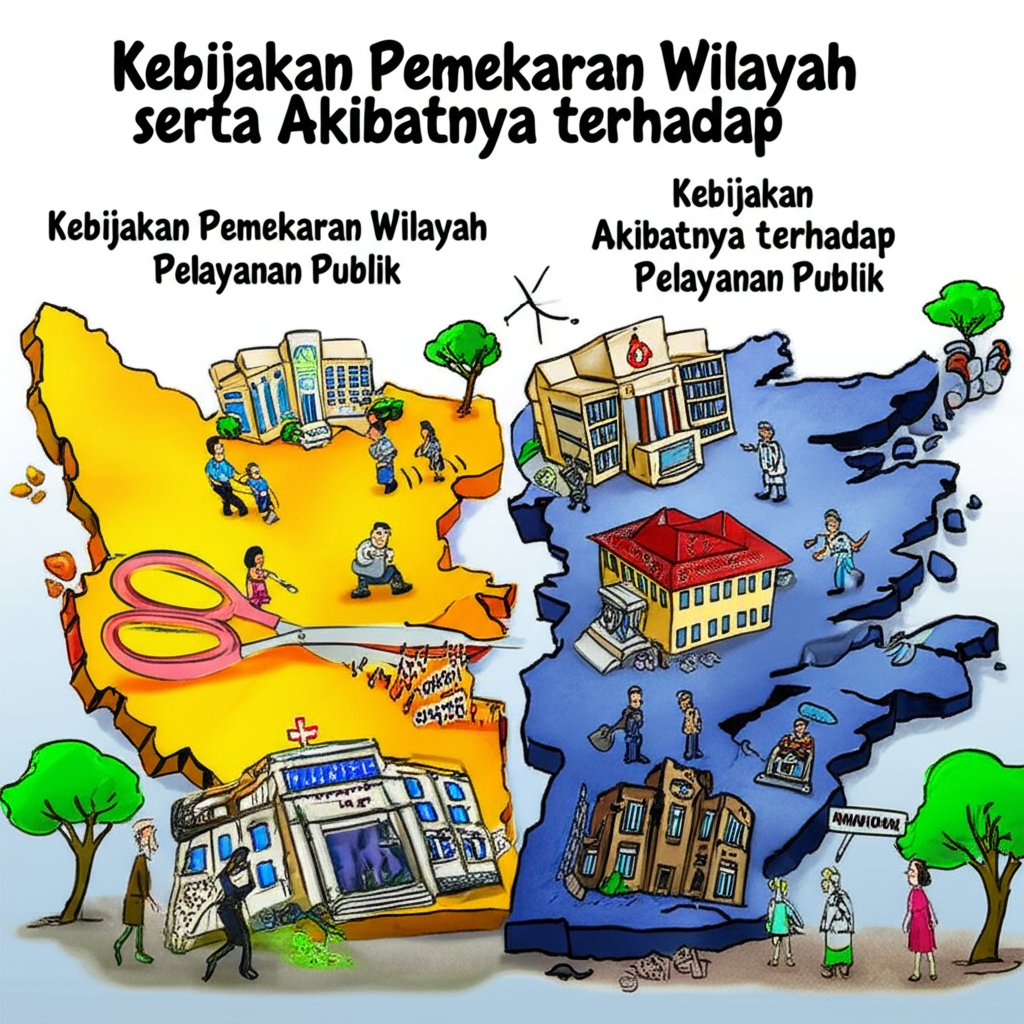

Pemekaran Wilayah: Antara Janji Perbaikan dan Tantangan Pelayanan Publik

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman geografis dan demografis yang luar biasa, senantiasa dihadapkan pada tantangan bagaimana mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Salah satu kebijakan yang acap kali ditempuh untuk menjawab tantangan ini adalah pemekaran wilayah, yaitu pembentukan daerah otonom baru (DOB) dari pemecahan satu atau beberapa daerah induk. Sejak era Reformasi, gelombang pemekaran ini begitu masif, dengan janji-janji manis peningkatan kesejahteraan dan akselerasi pembangunan. Namun, di balik narasi optimisme tersebut, realitas dampaknya terhadap pelayanan publik seringkali jauh lebih kompleks, bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan baru.

Latar Belakang dan Tujuan Mulia Pemekaran

Secara teoritis, pemekaran wilayah memiliki landasan yang kuat. Tujuan utamanya adalah untuk memangkas rentang kendali pemerintahan, mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, mempercepat pembangunan di wilayah yang terisolasi atau tertinggal, serta mengakomodasi aspirasi dan karakteristik lokal yang unik. Dengan terbentuknya daerah otonom baru, diharapkan birokrasi menjadi lebih ramping, pengambilan keputusan lebih cepat, dan alokasi sumber daya bisa lebih fokus pada kebutuhan spesifik masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten/provinsi induk hanya untuk mengurus administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, atau pendidikan.

Potensi Positif: Harapan di Balik Kebijakan

Dalam skenario ideal, pemekaran memang dapat membawa angin segar bagi pelayanan publik. Beberapa potensi positif tersebut meliputi:

- Aksesibilitas yang Meningkat: Kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas layanan seperti puskesmas, sekolah, atau kantor polisi dapat dibangun lebih dekat dengan pemukiman warga, mengurangi waktu dan biaya tempuh.

- Responsivitas Pemerintah: Dengan cakupan wilayah yang lebih kecil, pemerintah daerah baru diharapkan lebih peka dan cepat tanggap terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat lokal.

- Fokus Pembangunan: Anggaran dan program pembangunan dapat dialokasikan secara lebih spesifik untuk mengatasi ketertinggalan di wilayah DOB, yang sebelumnya mungkin kurang terperhatikan oleh pemerintah daerah induk.

- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat diharapkan lebih mudah terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta memberikan masukan langsung terkait kualitas layanan yang mereka terima.

Realita dan Tantangan Berat terhadap Pelayanan Publik

Sayangnya, implementasi pemekaran di lapangan seringkali jauh dari harapan. Berbagai tantangan muncul, yang justru menghambat, bahkan menurunkan kualitas pelayanan publik. Tantangan-tantangan ini dapat dikategorikan dalam beberapa aspek:

-

Beban Finansial yang Berat:

- Peningkatan Biaya Overhead: Pembentukan DOB berarti pembentukan struktur birokrasi baru, mulai dari kantor bupati/walikota, DPRD, hingga dinas-dinas teknis. Ini memerlukan investasi besar untuk pembangunan gedung, pengadaan aset, dan operasional rutin (gaji pegawai, listrik, air).

- Ketergantungan pada Transfer Pusat: Mayoritas DOB sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali minim di tahun-tahun awal, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian, karena basis ekonomi yang belum terbentuk.

- Prioritas Anggaran Bergeser: Dana yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur publik, seringkali tersedot untuk memenuhi kebutuhan operasional birokrasi baru. Akibatnya, kualitas layanan dasar tidak membaik, bahkan cenderung stagnan atau menurun.

-

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

- Kualitas dan Kuantitas Aparatur: DOB seringkali kesulitan mendapatkan SDM aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas dan kompeten. Penempatan pegawai dari daerah induk terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan terjadi "buangan" ASN yang kurang produktif. Rekrutmen baru juga membutuhkan waktu dan seringkali belum sesuai standar kompetensi.

- Kurangnya Keahlian Teknis: Pelayanan publik yang spesifik seperti dokter spesialis, guru berkualitas, atau tenaga teknis pertanian/infrastruktur seringkali sulit didapatkan di daerah baru, terutama yang berada di wilayah terpencil. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan.

- Motivasi dan Kesejahteraan: Kesejahteraan ASN di DOB yang baru terbentuk seringkali belum sebaik di daerah induk, yang dapat mempengaruhi motivasi kerja dan berdampak pada kinerja pelayanan.

-

Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Belum Memadai:

- Fasilitas Layanan yang Minim: Meskipun tujuan pemekaran adalah mendekatkan layanan, pembangunan fasilitas fisik seperti puskesmas, sekolah, kantor pelayanan terpadu, atau jaringan jalan yang memadai membutuhkan waktu dan biaya besar. Di banyak DOB, pelayanan publik masih berlangsung di kantor sementara atau fasilitas seadanya.

- Kesenjangan Digital: Infrastruktur teknologi informasi untuk pelayanan publik berbasis digital (e-government) seringkali belum tersedia, menghambat efisiensi dan transparansi.

-

Koordinasi dan Regulasi yang Tumpang Tindih:

- Perbatasan dan Wilayah Administratif: Proses transisi seringkali diwarnai sengketa batas wilayah atau aset antara daerah induk dan daerah baru, yang dapat menghambat koordinasi pelayanan.

- Standarisasi Layanan: Standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas layanan publik di DOB seringkali belum seragam atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan daerah induk, menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan masyarakat.

- Data dan Informasi: Inkonsistensi data penduduk, aset, dan potensi wilayah antara daerah induk dan DOB dapat mempersulit perencanaan dan penyediaan layanan.

-

Potensi Korupsi dan Inefisiensi:

- Peluang Baru: Pembentukan birokrasi baru seringkali membuka celah untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalam pengadaan barang/jasa atau rekrutmen pegawai, yang pada akhirnya merugikan anggaran pelayanan publik.

- Inefisiensi Birokrasi: Jika tidak dikelola dengan baik, pemekaran dapat menciptakan birokrasi yang lebih gemuk namun tidak efektif, dengan prosedur yang berbelit-belit dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mencari Titik Keseimbangan: Jalan ke Depan

Pemekaran wilayah bukanlah solusi tunggal nan ajaib untuk semua masalah pembangunan dan pelayanan publik. Keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang matang, komitmen yang kuat, dan kapasitas yang memadai. Untuk memastikan pemekaran benar-benar berdampak positif pada pelayanan publik, beberapa langkah krusial perlu diambil:

- Kajian Komprehensif dan Transparan: Setiap usulan pemekaran harus didasarkan pada kajian kelayakan yang mendalam, meliputi aspek geografis, demografis, potensi ekonomi, kapasitas fiskal, dan kesiapan SDM. Kajian ini harus dilakukan secara independen dan hasilnya dibuka untuk publik.

- Penyiapan SDM yang Matang: Harus ada program persiapan SDM yang terencana, baik melalui transfer ASN yang kompeten dari daerah induk maupun rekrutmen dan pelatihan intensif untuk ASN baru, sebelum DOB beroperasi penuh.

- Perencanaan Keuangan yang Berkelanjutan: Pemerintah daerah baru harus memiliki peta jalan yang jelas menuju kemandirian fiskal, dengan strategi peningkatan PAD yang realistis dan alokasi anggaran yang memprioritaskan pelayanan dasar.

- Fokus pada Kualitas Layanan, Bukan Hanya Struktur: Prioritas utama setelah pemekaran haruslah pada peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar pembangunan gedung atau pengisian jabatan.

- Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Ketat: Perlu ada sistem pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat untuk memastikan DOB berjalan sesuai koridor, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan.

Kesimpulan

Pemekaran wilayah adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan perbaikan akses dan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan pemerintah yang lebih dekat. Namun, di sisi lain, ia menyimpan tantangan finansial, sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi yang jika tidak dikelola dengan cermat, justru dapat memperburuk kondisi pelayanan.

Masa depan pelayanan publik di daerah hasil pemekaran sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas birokrasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk tidak sekadar membagi wilayah, melainkan tentang membangun kapasitas untuk melayani rakyat dengan lebih baik. Janji perbaikan harus diwujudkan dengan realita kerja keras, perencanaan matang, dan akuntabilitas yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat.