Pisau Bermata Dua: Mengupas Implementasi UU ITE dalam Dinamika Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Di tengah gelombang revolusi digital yang mengubah lanskap komunikasi global, internet telah menjelma menjadi arena utama bagi pertukaran informasi, ide, dan ekspresi. Indonesia, dengan jumlah pengguna internet yang masif, turut merasakan dampak transformatif ini. Namun, di balik potensi tak terbatas yang ditawarkan ruang siber, terhampar pula sejumlah tantangan, terutama terkait regulasi dan jaminan hak-hak fundamental warga negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta perubahannya UU Nomor 19 Tahun 2016, lahir sebagai payung hukum untuk menata ruang digital. Namun, implementasinya kerap memicu perdebatan sengit, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi.

Lahirnya UU ITE: Antara Asa dan Potensi Masalah

UU ITE pada mulanya dirancang untuk mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, mulai dari legalitas dokumen elektronik, tanda tangan digital, hingga pencegahan kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. Tujuannya mulia: menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan produktif. Ia diharapkan mampu mendorong iklim investasi berbasis digital, melindungi data pribadi, dan memberikan kepastian hukum bagi aktivitas ekonomi di dunia maya.

Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa pasal dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan konten ilegal, mulai menunjukkan "sisi gelapnya." Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, dan Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong, menjadi sorotan tajam. Klausul-klausul ini dinilai memiliki tafsir yang multitafsir dan cenderung "karet," membuka celah bagi penyalahgunaan dan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sejatinya merupakan bagian dari kritik atau pendapat.

Ketika Kritik Berujung Kriminalisasi: Ancaman Terhadap Demokrasi

Kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar utama demokrasi. Ia memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam diskursus publik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan pendapat tanpa rasa takut. Dalam konteks digital, media sosial menjadi platform yang sangat kuat untuk menyalurkan ekspresi ini. Namun, implementasi UU ITE yang terlalu longgar dan represif justru berpotensi membungkam suara-suara kritis dan menciptakan "efek gentar" (chilling effect) di kalangan masyarakat.

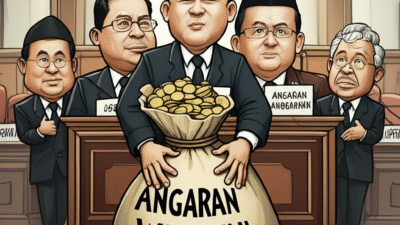

Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana pasal-pasal karet dalam UU ITE digunakan untuk menjerat individu karena unggahan atau komentar mereka di media sosial. Dari jurnalis yang mengungkap dugaan korupsi, aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan industri, hingga warga biasa yang mengeluhkan pelayanan publik, tidak sedikit yang harus berhadapan dengan proses hukum. Alih-alih menjadi alat untuk menjaga ketertiban, UU ITE justru dituding menjadi "pedang" yang mengancam kebebasan sipil.

Fenomena ini berdampak serius pada kualitas demokrasi. Ketika masyarakat takut untuk mengemukakan pendapat, mengkritik, atau bahkan sekadar bertanya, ruang publik menjadi sempit. Akuntabilitas publik menurun, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih besar karena minimnya pengawasan dari warga. Rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat menimbulkan frustrasi dan erosi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Mencari Keseimbangan: Antara Perlindungan dan Pembatasan yang Proporsional

Meskipun kritik terhadap implementasi UU ITE sangat kuat, tidak dapat dimungkiri bahwa ruang digital juga membutuhkan aturan main. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian yang memecah belah, hingga perundungan siber (cyberbullying) adalah ancaman nyata yang harus ditangani. Tantangannya adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara melindungi masyarakat dari dampak negatif konten digital dan menjamin hak fundamental kebebasan berekspresi.

Upaya revisi UU ITE dan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE oleh pemerintah merupakan langkah positif. Revisi UU ITE, khususnya dengan perubahan pada Pasal 27 ayat (3) dan penghapusan ancaman pidana penjara untuk beberapa delik aduan, menunjukkan adanya pengakuan terhadap masalah yang ada. SKB juga berupaya memberikan panduan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak mudah menafsirkan sebuah unggahan sebagai tindak pidana, terutama jika itu adalah kritik atau opini.

Namun, perubahan legislatif dan pedoman interpretatif saja tidak cukup. Dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dan konsisten dari seluruh elemen penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim. Pendidikan dan sosialisasi yang masif tentang batas-batas kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta pembedaan yang jelas antara kritik dan pencemaran nama baik, menjadi krusial.

Masa Depan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Implementasi UU ITE adalah cerminan kompleksitas mengelola ruang digital yang terus berkembang. Ia adalah pisau bermata dua: di satu sisi melindungi, di sisi lain berpotensi membatasi. Menciptakan ekosistem digital yang sehat berarti memastikan bahwa aturan yang ada tidak hanya efektif dalam memerangi kejahatan siber, tetapi juga progresif dalam menjamin hak-hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

Masa depan kebebasan berekspresi di Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana UU ITE diimplementasikan di lapangan. Apakah ia akan terus menjadi alat yang ditakuti, ataukah ia akan bertransformasi menjadi kerangka hukum yang adil, proporsional, dan mendukung perkembangan demokrasi digital yang matang? Dialog berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum adalah kunci untuk mencapai visi tersebut, demi terwujudnya ruang digital yang aman, cerdas, dan bebas bagi seluruh warga negara.