Belenggu Digital: UU ITE dan Merosotnya Pilar Kebebasan Pers

Pers yang bebas dan independen adalah salah satu pilar fundamental dalam setiap negara demokratis. Ia berfungsi sebagai mata dan telinga publik, pengawas kekuasaan, serta penyedia informasi krusial yang memungkinkan warga negara membuat keputusan yang terinformasi. Namun, di tengah era digital yang semakin pesat, pilar ini menghadapi ancaman serius di Indonesia, terutama dari implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun niat awalnya baik untuk mengatur ruang siber dan memerangi kejahatan digital, UU ITE telah bermetamorfosis menjadi belenggu yang mencekik kebebasan pers, mengancam jurnalis, dan pada akhirnya, melemahkan demokrasi itu sendiri.

Ancaman "Chilling Effect" dan Jerat Pasal Karet

Salah satu dampak paling nyata dari UU ITE terhadap kebebasan pers adalah munculnya "chilling effect" atau efek dingin. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana jurnalis dan media massa cenderung melakukan sensor diri (self-censorship) karena ketakutan akan jeratan hukum. Kekaburan definisi dalam pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, menjadi senjata ampuh untuk membungkam kritik.

Jurnalis, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengungkap kebenaran, kini harus berpikir berkali-kali sebelum mempublikasikan laporan investigasi yang melibatkan pejabat publik, korporasi besar, atau pihak-pihak berkuasa. Mereka terpaksa menimbang antara kepentingan publik untuk mengetahui informasi dan risiko pribadi untuk menghadapi tuntutan pidana yang bisa berujung pada denda fantastis atau bahkan kurungan penjara. Akibatnya, banyak berita penting yang berpotensi mengungkap korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau praktik tidak etis lainnya menjadi tumpul, disensor, atau bahkan tidak pernah dipublikasikan.

Kriminalisasi dan Intimidasi Hukum

Implementasi UU ITE menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: pasal-pasal di dalamnya sering kali disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kerja jurnalistik. Banyak kasus menunjukkan bagaimana laporan media yang mengungkap fakta-fakta tidak menyenangkan bagi pihak tertentu, alih-alih disikapi dengan hak jawab atau koreksi sesuai kode etik jurnalistik, justru berujung pada laporan pidana menggunakan UU ITE.

Misalnya, seorang jurnalis yang melaporkan dugaan korupsi seorang pejabat dapat dituduh melakukan pencemaran nama baik. Wartawan yang mengungkap pelanggaran lingkungan sebuah perusahaan dapat dituduh menyebarkan informasi bohong atau ujaran kebencian. Proses hukum yang panjang dan melelahkan ini tidak hanya menguras energi dan sumber daya finansial media dan jurnalis, tetapi juga berfungsi sebagai alat intimidasi yang efektif. Ancaman penjara dan denda adalah tekanan psikologis yang luar biasa, yang secara sistematis merusak semangat investigasi dan keberanian jurnalis.

Melemahnya Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas

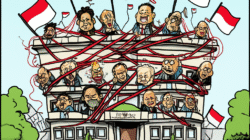

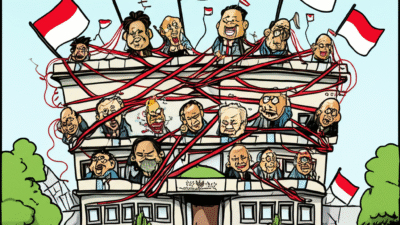

Pers yang bebas adalah pilar keempat demokrasi, yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika pers dibungkam atau diintimidasi, fungsi pengawasan ini akan lumpuh. Publik kehilangan akses terhadap informasi kritis yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan. Tanpa informasi yang akurat dan berimbang, partisipasi publik dalam proses demokrasi akan menjadi dangkal, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat tanpa kontrol.

UU ITE secara tidak langsung menciptakan iklim di mana transparansi menjadi barang langka. Pejabat dan korporasi merasa lebih aman dari pengawasan media, sehingga potensi praktik-praktik yang merugikan masyarakat cenderung meningkat. Hal ini pada gilirannya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan pada akhirnya, merusak fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Erosi Kepercayaan Publik dan Kualitas Demokrasi

Dalam jangka panjang, pembatasan kebebasan pers melalui UU ITE akan mengikis kepercayaan publik terhadap media. Jika media tidak lagi dapat menyajikan berita yang utuh dan berani, masyarakat akan mulai meragukan independensi dan kredibilitasnya. Ini berbahaya karena media adalah jembatan utama antara peristiwa dan pemahaman publik.

Ketika kepercayaan ini runtuh, masyarakat cenderung mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi atau bahkan hoaks, yang justru menjadi masalah yang ingin diatasi oleh UU ITE. Ironisnya, upaya untuk memerangi informasi palsu justru berujung pada pelemahan sumber informasi yang paling kredibel.

Pada akhirnya, dampak kumulatif dari semua ini adalah kemerosotan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang dinamis, di mana berbagai pandangan dapat diutarakan, kritik dapat disampaikan, dan kekuasaan dapat diawasi. Dengan UU ITE yang membelenggu pers, ruang ini menyempit, diskursus publik menjadi miskin, dan cita-cita demokrasi yang inklusif dan akuntabel semakin jauh dari kenyataan.

Jalan ke Depan: Revisi dan Perlindungan Jurnalis

Untuk menyelamatkan kebebasan pers dan menjaga kualitas demokrasi Indonesia, revisi komprehensif terhadap UU ITE adalah suatu keharusan. Pasal-pasal karet yang multitafsir harus dihapuskan atau dirumuskan ulang dengan sangat jelas, sehingga tidak dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik. Perlu ada pemisahan yang tegas antara delik pidana umum dan aktivitas jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa jurnalis dilindungi dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan publik. Mekanisme penyelesaian sengketa pers harus mengedepankan hak jawab, koreksi, dan mediasi sesuai UU Pers, bukan langsung melalui jalur pidana UU ITE. Hanya dengan demikian, pers dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang kuat, bebas dari belenggu digital, dan berani menyuarakan kebenaran demi kemajuan bangsa. Tanpa pers yang bebas, demokrasi hanyalah ilusi.