Ketika Pena Terbelenggu: Bayangan UU ITE dan Masa Depan Kebebasan Pers di Indonesia

Di era digital yang serba cepat, informasi mengalir deras layaknya sungai. Dalam arus ini, pers memiliki peran krusial sebagai penjaga kebenaran, pengawas kekuasaan, dan penyambung lidah rakyat. Namun, di Indonesia, kebebasan pers yang sejatinya menjadi pilar demokrasi, kini terasa semakin terbebani oleh bayangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun dirancang untuk menertibkan ruang siber, implementasi UU ITE justru seringkali menjadi pedang yang mengancam independensi jurnalisme dan hak publik untuk tahu.

Asal Mula dan Pasal-Pasal "Karet"

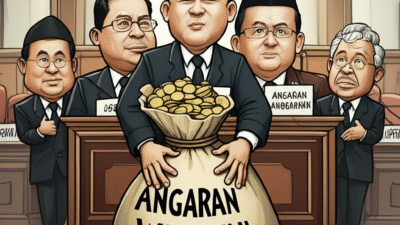

UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 dengan tujuan mulia: mengatur transaksi elektronik, mencegah kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. Namun, beberapa pasalnya, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, telah menjadi "pasal karet" yang multitafsir dan rentan disalahgunakan.

Pasal-pasal ini tidak hanya menjerat individu biasa, tetapi juga kerap digunakan untuk membungkam kritik, termasuk dari kalangan pers. Laporan investigasi yang mengungkap dugaan korupsi, kritik terhadap kebijakan pemerintah, atau ekspose terhadap figur publik yang berpengaruh, seringkali berujung pada ancaman pidana ITE. Alih-alih melindungi masyarakat dari kejahatan siber, pasal-pasal ini justru menjadi alat ampuh bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan jurnalis, bahkan ketika karya jurnalistik tersebut telah memenuhi kaidah etik dan profesional.

Ancaman "Chilling Effect" dan Swasensor

Dampak paling nyata dari UU ITE terhadap kebebasan pers adalah munculnya "chilling effect" atau efek dingin. Ancaman pidana penjara dan denda yang besar membuat jurnalis dan media massa berpikir dua kali sebelum menerbitkan berita atau hasil investigasi yang sensitif. Rasa takut akan tuntutan hukum, baik dari pihak swasta maupun penguasa, mendorong jurnalis untuk melakukan swasensor.

Swasensor ini tidak hanya membatasi ruang gerak investigasi, tetapi juga mengikis keberanian pers untuk menyuarakan kebenaran yang tidak populer. Isu-isu sensitif seperti korupsi di lembaga tinggi, pelanggaran hak asasi manusia, atau konflik kepentingan pejabat, seringkali dihindari atau diberitakan dengan sangat hati-hati hingga esensinya menjadi tumpul. Akibatnya, publik kehilangan akses terhadap informasi penting yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, yang bertugas mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, menjadi terhambat.

Erosi Independensi dan Kepercayaan Publik

Ketika jurnalis terus-menerus dihantui ancaman pidana ITE, independensi media pun tergerus. Fokus mereka bergeser dari mencari dan menyajikan kebenaran menjadi menghindari masalah hukum. Ini dapat menyebabkan media menjadi lebih berhati-hati dalam menyajikan fakta, bahkan cenderung "aman" atau berpihak pada kekuasaan demi menghindari konflik.

Dalam jangka panjang, hal ini merusak kepercayaan publik terhadap media. Jika media dianggap tidak lagi berani menyuarakan kebenaran atau cenderung menutupi isu-isu penting, publik akan kehilangan pegangan dan mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi, yang justru membuka pintu bagi penyebaran hoaks dan disinformasi. Ironisnya, salah satu tujuan UU ITE adalah memerangi disinformasi, namun implementasinya justru berpotensi melemahkan lembaga yang paling kompeten dalam menyaring dan memverifikasi informasi: pers.

Revisi UU ITE (UU ITE II 2024): Harapan dan Kekhawatiran

Pemerintah menyadari adanya kritik terhadap UU ITE dan telah melakukan revisi, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Beberapa perubahan memang patut diapresiasi, seperti penambahan frasa "bukan delik aduan" pada Pasal 27 ayat (3) yang berarti delik pencemaran nama baik harus melalui mekanisme aduan korban, serta pembatasan frasa "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" menjadi lebih spesifik. Ada juga mekanisme restorative justice yang diutamakan untuk kasus-kasus ringan.

Namun, kekhawatiran tetap ada. Meskipun ada perubahan, esensi dari pasal-pasal "karet" tersebut masih dipertahankan, hanya saja dengan tafsir yang sedikit diperbaiki. Definisi yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan "pencemaran nama baik" dalam konteks kritik jurnalistik yang berbasis fakta, atau batasan "ujaran kebencian" yang tidak mengkriminalisasi ekspresi kebebasan berpendapat, masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa panduan interpretasi yang sangat tegas dan perlindungan khusus bagi kerja jurnalistik, potensi penyalahgunaan tetap terbuka. Jurnalis masih bisa menjadi target pelaporan, meskipun prosesnya mungkin lebih panjang atau berujung pada diversi.

Menuju Ruang Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

Untuk memastikan kebebasan pers tetap hidup dan menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang sehat, beberapa langkah mendesak perlu dilakukan:

- Revisi Mendalam dan Tuntas: Perlu adanya revisi lebih lanjut terhadap UU ITE yang secara eksplisit memberikan perlindungan bagi karya jurnalistik yang memenuhi standar etik dan profesional. Kriminalisasi terhadap produk jurnalistik harus dihindari, dan sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, bukan pidana.

- Edukasi dan Pemahaman: Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik kerja jurnalistik, kode etik, dan UU Pers, agar tidak mudah mengkriminalisasi jurnalis berdasarkan UU ITE.

- Penguatan Dewan Pers: Dewan Pers harus diberikan kewenangan dan dukungan penuh untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa pers yang efektif dan diakui secara luas, sehingga kasus-kasus yang melibatkan jurnalis tidak langsung dibawa ke ranah pidana.

- Literasi Digital Publik: Masyarakat perlu didorong untuk lebih memahami peran pers, cara kerja jurnalis, serta membedakan antara informasi yang valid dan hoaks, sehingga tidak mudah terprovokasi untuk melaporkan jurnalis yang melakukan kritik konstruktif.

Kebebasan pers bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara demokrasi. Ketika pena terbelenggu, bukan hanya suara jurnalis yang terdiam, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Sudah saatnya kita memastikan bahwa UU ITE tidak menjadi jerat yang membahayakan kebebasan ini, melainkan alat yang benar-benar melindungi ruang digital tanpa mengorbankan pilar-pilar demokrasi itu sendiri. Masa depan kebebasan pers di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kita menyeimbangkan regulasi siber dengan komitmen tak tergoyahkan terhadap hak berekspresi dan hak publik untuk tahu.