Pemekaran Wilayah: Ketika Harapan Kesejahteraan Terganjal Jurang Inefisiensi Pemerintahan

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, kerap dihadapkan pada wacana dan kebijakan pemekaran wilayah. Tujuannya mulia: mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil atau yang merasa kurang terperhatikan. Namun, di balik janji-janji manis tersebut, realitas di lapangan seringkali menunjukkan gambaran yang kontras, terutama terkait dengan efisiensi pemerintahan. Alih-alih menjadi solusi, pemekaran wilayah tak jarang justru menciptakan simpul-simpul inefisiensi baru yang membebani negara dan pada akhirnya, masyarakat.

Pendahuluan: Antara Idealita dan Realita Pemekaran

Pemekaran wilayah, atau pembentukan daerah otonom baru (DOB), adalah proses pembentukan satu atau lebih daerah menjadi daerah baru dari satu daerah yang sudah ada. Landasan filosofisnya adalah desentralisasi dan otonomi daerah, yang diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal dan mengakselerasi pembangunan. Dalam beberapa kasus, pemekaran memang berhasil mendekatkan akses layanan dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, studi dan evaluasi mendalam menunjukkan bahwa banyak DOB justru menghadapi tantangan berat dalam mencapai efisiensi pemerintahan yang diharapkan, bahkan cenderung memperburuknya.

Akibat Pemekaran Wilayah Terhadap Efisiensi Pemerintahan:

Efisiensi pemerintahan mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan menjalankan fungsinya dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Pemekaran wilayah, dalam banyak kasus, justru menjadi kontraproduktif terhadap prinsip ini:

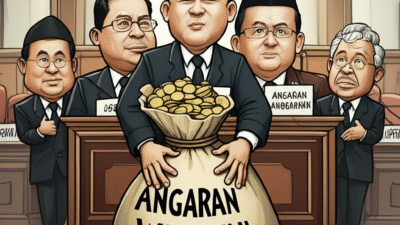

1. Beban Anggaran yang Membengkak:

Ini adalah dampak paling langsung dan seringkali paling terasa. Pembentukan DOB berarti pembentukan struktur pemerintahan yang baru, lengkap dengan perangkat daerah, kantor-kantor, dan ribuan pegawai baru.

- Biaya Operasional Tinggi: Setiap DOB membutuhkan biaya untuk gaji aparatur sipil negara (ASN) baru, tunjangan, operasional kantor (listrik, air, internet), pengadaan aset (kendaraan dinas, peralatan kantor), hingga pembangunan infrastruktur dasar pemerintahan.

- Ketergantungan pada Transfer Pusat: Banyak DOB tidak memiliki sumber daya atau pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai untuk menopang kebutuhan operasionalnya. Akibatnya, mereka sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK), yang seharusnya bisa dialokasikan untuk daerah lain yang lebih membutuhkan atau proyek pembangunan nasional.

- Postur APBD yang Tidak Sehat: Proporsi anggaran belanja tidak langsung (untuk gaji dan operasional) seringkali jauh lebih besar dibandingkan belanja langsung (untuk program pembangunan dan pelayanan publik). Ini berarti uang rakyat lebih banyak habis untuk membiayai birokrasi, bukan untuk pembangunan nyata.

2. Penurunan Kualitas dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM):

Pemekaran seringkali menciptakan krisis SDM, terutama di DOB.

- Kekurangan SDM Berkualitas: DOB seringkali kesulitan menarik atau mempertahankan ASN yang berkualitas dan berpengalaman. Banyak pegawai yang ditempatkan di DOB adalah mereka yang "terbuang" dari daerah induk, atau justru ASN baru yang minim pengalaman dan kompetensi.

- Kompetensi yang Tidak Merata: Kebutuhan akan ASN yang cepat dan banyak seringkali mengorbankan kualitas. Proses rekrutmen yang tergesa-gesa atau penempatan yang tidak sesuai dengan keahlian dapat menurunkan kapasitas birokrasi secara keseluruhan.

- Biaya Pelatihan dan Pengembangan: Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, DOB membutuhkan investasi besar dalam pelatihan dan pengembangan SDM, yang lagi-lagi membebani anggaran dan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk melihat hasilnya.

3. Fragmentasi Layanan dan Birokrasi yang Kian Rumit:

Alih-alih mendekatkan, pemekaran dapat memperumit akses dan kualitas layanan.

- Disrupsi Layanan: Pada masa transisi, sering terjadi kekosongan atau kebingungan dalam penyediaan layanan publik karena pembagian aset, data, dan kewenangan yang belum tuntas antara daerah induk dan DOB.

- Duplikasi dan Tumpang Tindih: Ada potensi duplikasi fungsi dan program antara DOB dengan daerah induk atau daerah tetangga, yang menyebabkan pemborosan sumber daya dan membingungkan masyarakat.

- Koordinasi yang Sulit: Semakin banyak entitas pemerintahan, semakin kompleks pula koordinasi antar-lembaga dan antar-daerah. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek, dan penanganan masalah lintas wilayah.

4. Potensi Peningkatan Korupsi dan Tata Kelola yang Buruk:

Lingkungan baru yang belum stabil dan pengawasan yang lemah bisa menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.

- Celah Korupsi: Pembentukan struktur baru, pengadaan barang/jasa, dan alokasi anggaran yang besar di awal pembentukan DOB seringkali menjadi celah bagi oknum untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Lemahnya Akuntabilitas: Mekanisme pengawasan internal dan eksternal di DOB yang baru terbentuk seringkali belum berjalan optimal, menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan program.

- Polarisasi Politik Lokal: Perebutan kekuasaan dan sumber daya di tingkat lokal dapat menyebabkan instabilitas politik, yang mengganggu fokus pemerintah pada pelayanan dan pembangunan.

5. Pembangunan yang Terhambat dan Tidak Merata:

Fokus yang bergeser dari pembangunan ke administrasi.

- Prioritas yang Bergeser: Banyak DOB lebih fokus pada pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan administrasi, dibandingkan pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat (jalan, sekolah, fasilitas kesehatan) atau program peningkatan ekonomi.

- Kesulitan Perencanaan: Perencanaan pembangunan jangka panjang seringkali terganggu karena ketidakpastian sumber daya, perubahan prioritas politik, dan kurangnya data yang komprehensif di DOB.

- Disparitas Antar-DOB: Tidak semua DOB memiliki potensi yang sama. Beberapa mungkin berkembang, tetapi banyak yang tetap tertinggal, bahkan semakin terpuruk, karena tidak memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

Faktor Pendorong Inefisiensi:

Inefisiensi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Studi Kelayakan yang Lemah: Banyak pemekaran dilakukan tanpa studi kelayakan yang mendalam, komprehensif, dan independen mengenai potensi daerah, kemampuan fiskal, dan kesiapan SDM.

- Motif Politik dan Kepentingan Elit: Tak jarang, pemekaran didorong oleh kepentingan politik elit lokal untuk memperoleh kekuasaan, jabatan, dan akses terhadap sumber daya, daripada murni untuk kesejahteraan rakyat.

- Tekanan Masyarakat yang Kurang Terinformasi: Tuntutan pemekaran dari masyarakat seringkali didasari oleh harapan yang belum terinformasi sepenuhnya mengenai kompleksitas dan konsekuensi pemekaran.

Mencari Jalan Keluar: Revitalisasi Efisiensi Pasca-Pemekaran

Untuk mengatasi jurang inefisiensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan komprehensif:

- Moratorium dan Evaluasi Ketat: Perlu diberlakukan moratorium yang ketat untuk pemekaran baru, disertai evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang sudah ada.

- Kriteria Pemekaran yang Tegas: Kriteria pemekaran harus diperketat, dengan penekanan pada kemampuan fiskal mandiri, potensi ekonomi, dan kesiapan SDM, bukan hanya aspek geografis atau jumlah penduduk.

- Penguatan Kapasitas SDM: Investasi besar dalam pengembangan kapasitas ASN di DOB, melalui pelatihan, pendidikan, dan sistem meritokrasi yang kuat.

- Sinergi dan Kolaborasi: Mendorong sinergi dan kolaborasi antara DOB dengan daerah induk atau daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan, alih-alih bersaing.

- Pengawasan dan Akuntabilitas: Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program di DOB.

- Alternatif Pemekaran: Mengkaji solusi alternatif seperti desentralisasi administratif tanpa pembentukan daerah otonom penuh, atau pembentukan unit pelayanan terpadu di wilayah terpencil, untuk mendekatkan layanan tanpa menciptakan beban birokrasi baru.

Kesimpulan:

Pemekaran wilayah, yang awalnya digagas sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan, seringkali berujung pada penciptaan birokrasi yang gemuk, mahal, dan inefisien. Janji kesejahteraan yang diimpikan masyarakat justru terganjal oleh beban administrasi dan fiskal yang memberatkan. Untuk memastikan bahwa kebijakan pemekaran benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar memindahkan atau melipatgandakan masalah, diperlukan visi jangka panjang, studi kelayakan yang jujur, dan komitmen politik yang kuat untuk menempatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di atas segala kepentingan sesaat. Jika tidak, pemekaran akan terus menjadi paradoks pembangunan, di mana semakin banyak daerah, semakin besar pula tantangan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.