Dekap Otonomi, Denyut Ekonomi: Menelisik Dua Sisi Mata Uang Dampak Otonomi Wilayah terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal

Di tengah dinamika pembangunan nasional, otonomi wilayah atau desentralisasi kekuasaan menjadi pilar penting yang diharapkan mampu membawa pemerintahan lebih dekat kepada rakyat, sekaligus mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor. Namun, sejauh mana otonomi wilayah benar-benar menjadi berkah bagi denyut ekonomi lokal? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Otonomi wilayah adalah pedang bermata dua yang, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menjadi bumerang bagi kemajuan ekonomi di daerah.

Memahami Esensi Otonomi Wilayah

Otonomi wilayah, secara fundamental, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuannya mulia: menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan partisipatif, yang pada gilirannya diharapkan mendorong kesejahteraan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Dengan kewenangan yang lebih besar, daerah diharapkan dapat menggali potensi ekonominya secara mandiri, menarik investasi, serta merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik unik wilayahnya.

Sisi Cerah: Potensi Positif bagi Pembangunan Ekonomi Lokal

Ketika diterapkan dengan baik, otonomi wilayah dapat menjadi katalisator kuat bagi pertumbuhan ekonomi lokal:

- Fleksibilitas Kebijakan dan Responsivitas: Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang spesifik dan adaptif terhadap kebutuhan serta potensi lokal. Misalnya, daerah agraris dapat fokus pada pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan hasil pertanian, sementara daerah pesisir dapat mengoptimalkan sektor perikanan dan pariwisata bahari. Keputusan dapat diambil lebih cepat tanpa birokrasi panjang dari pusat, memungkinkan responsibilitas yang lebih tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

- Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas: Dengan pengambilan keputusan yang lebih terdesentralisasi, alokasi sumber daya dapat lebih efisien karena dilakukan oleh pihak yang paling memahami kondisi lapangan. Selain itu, pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel langsung kepada masyarakatnya, mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi.

- Penggalian dan Optimalisasi Potensi Lokal: Daerah memiliki insentif dan wewenang untuk menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor-sektor yang sebelumnya mungkin terabaikan atau dikelola pusat. Ini termasuk optimalisasi pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peningkatan PAD dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dasar dan program pro-rakyat yang mendukung kegiatan ekonomi.

- Stimulus Inovasi dan Kewirausahaan: Lingkungan yang otonom dapat mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan model bisnis lokal. Pemerintah daerah dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memberikan insentif bagi investasi, dan memfasilitasi akses pasar bagi produk-produk lokal, yang semuanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sisi Gelap: Tantangan dan Akibat Negatif yang Menghantui

Namun, di balik janji-janji manisnya, implementasi otonomi wilayah seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan serius yang justru dapat menghambat, bahkan menggerus pembangunan ekonomi lokal:

- Disparitas Fiskal dan Ketergantungan pada Transfer Pusat: Tidak semua daerah memiliki potensi sumber daya alam atau basis ekonomi yang kuat. Akibatnya, terjadi disparitas fiskal yang mencolok antar daerah. Daerah yang miskin sumber daya cenderung sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK), mengurangi insentif untuk menggali PAD secara mandiri. Ketergantungan ini dapat mematikan kreativitas dan inisiatif daerah dalam mengembangkan ekonominya sendiri.

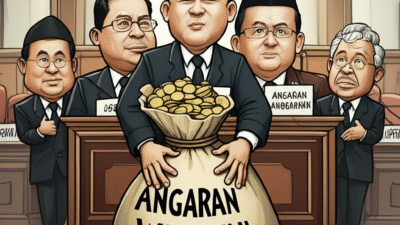

- Tantangan Tata Kelola Pemerintahan (Governance Issues):

- Korupsi dan Praktik Rent-Seeking: Desentralisasi kekuasaan tanpa diimbangi pengawasan yang kuat dan integritas aparatur dapat memicu praktik korupsi dan rent-seeking di tingkat lokal. Dana pembangunan yang seharusnya dialokasikan untuk proyek produktif justru diselewengkan, menghambat investasi dan menciptakan biaya ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha.

- Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas: Banyak daerah, terutama di wilayah pelosok, menghadapi keterbatasan SDM aparatur yang berkualitas dan profesional dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif, proyek-proyek yang mangkrak, atau investasi yang tidak tepat sasaran.

- Regulasi yang Tumpang Tindih dan Inkonsisten: Setiap daerah berwenang membuat peraturan daerah (Perda). Namun, seringkali Perda ini tumpang tindih dengan peraturan di daerah lain atau bahkan dengan peraturan pusat, menciptakan ketidakpastian hukum dan biaya transaksi yang tinggi bagi investor. Beberapa daerah juga cenderung membuat Perda yang "membebani" investasi demi retribusi semata, tanpa mempertimbangkan iklim usaha jangka panjang.

- Kompetisi Antar-Daerah yang Tidak Sehat (Race to the Bottom): Dalam upaya menarik investasi, beberapa daerah mungkin terjebak dalam "perlombaan menuju titik terendah" (race to the bottom) dengan menawarkan insentif berlebihan, melonggarkan standar lingkungan, atau menekan upah buruh. Meskipun dapat menarik investasi jangka pendek, praktik ini merugikan pembangunan berkelanjutan, merusak lingkungan, dan menekan kesejahteraan pekerja. Selain itu, sering terjadi duplikasi program pembangunan atau fasilitas yang sama di daerah-daerah berdekatan, yang tidak efisien dan boros anggaran.

- Degradasi Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya: Dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam, beberapa pemerintah daerah cenderung mengutamakan peningkatan PAD jangka pendek melalui eksploitasi yang tidak terkendali (misalnya, izin tambang atau perkebunan yang masif). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, menghilangkan potensi ekonomi jangka panjang dari pariwisata atau pertanian berkelanjutan, dan memicu konflik sosial.

- Kesenjangan Sosial Ekonomi yang Melebar: Meskipun otonomi bertujuan untuk pemerataan, tanpa perencanaan yang matang, pembangunan ekonomi yang didorong otonomi dapat memperlebar kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi seringkali terkonsentrasi di pusat-pusat kota atau wilayah yang memiliki aksesibilitas dan infrastruktur lebih baik, sementara daerah pinggiran atau pedesaan tetap tertinggal.

Memaksimalkan Potensi, Mengurangi Risiko

Agar otonomi wilayah benar-benar menjadi berkah bagi pembangunan ekonomi lokal, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan:

- Penguatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola: Investasi pada pendidikan dan pelatihan aparatur daerah, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi anggaran, dan sistem pengawasan yang efektif adalah prasyarat mutlak.

- Harmonisasi Regulasi dan Penegakan Hukum: Pemerintah pusat perlu berperan aktif dalam melakukan harmonisasi Perda dan memastikan konsistensi regulasi investasi di seluruh daerah. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan eksploitasi ilegal juga krusial.

- Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan: Daerah harus didorong untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor ekonomi unggulan yang memiliki daya saing, bukan sekadar meniru daerah lain. Fokus pada inovasi, hilirisasi, dan penciptaan nilai tambah.

- Kolaborasi Antar-Daerah: Alih-alih berkompetisi tidak sehat, daerah-daerah yang berdekatan sebaiknya menjalin kerja sama regional dalam pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, atau pengelolaan limbah, untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar.

- Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ekonomi dapat memastikan kebijakan yang lebih relevan dan akuntabel, serta meminimalkan risiko penyelewengan.

Kesimpulan

Otonomi wilayah bukanlah panasea atau obat mujarab untuk semua masalah ekonomi lokal. Ia adalah alat, sebuah kerangka kerja, yang potensinya sangat bergantung pada bagaimana ia diimplementasikan. Ketika diiringi dengan tata kelola yang baik, kepemimpinan yang visioner, kapasitas SDM yang mumpuni, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, otonomi wilayah dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Namun, tanpa prasyarat tersebut, ia berisiko menciptakan kesenjangan baru, praktik korupsi, dan degradasi lingkungan yang justru menggerogoti denyut ekonomi di daerah. Tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk mengoptimalkan sisi cerah otonomi, sambil memitigasi sisi gelapnya, demi terwujudnya kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri.