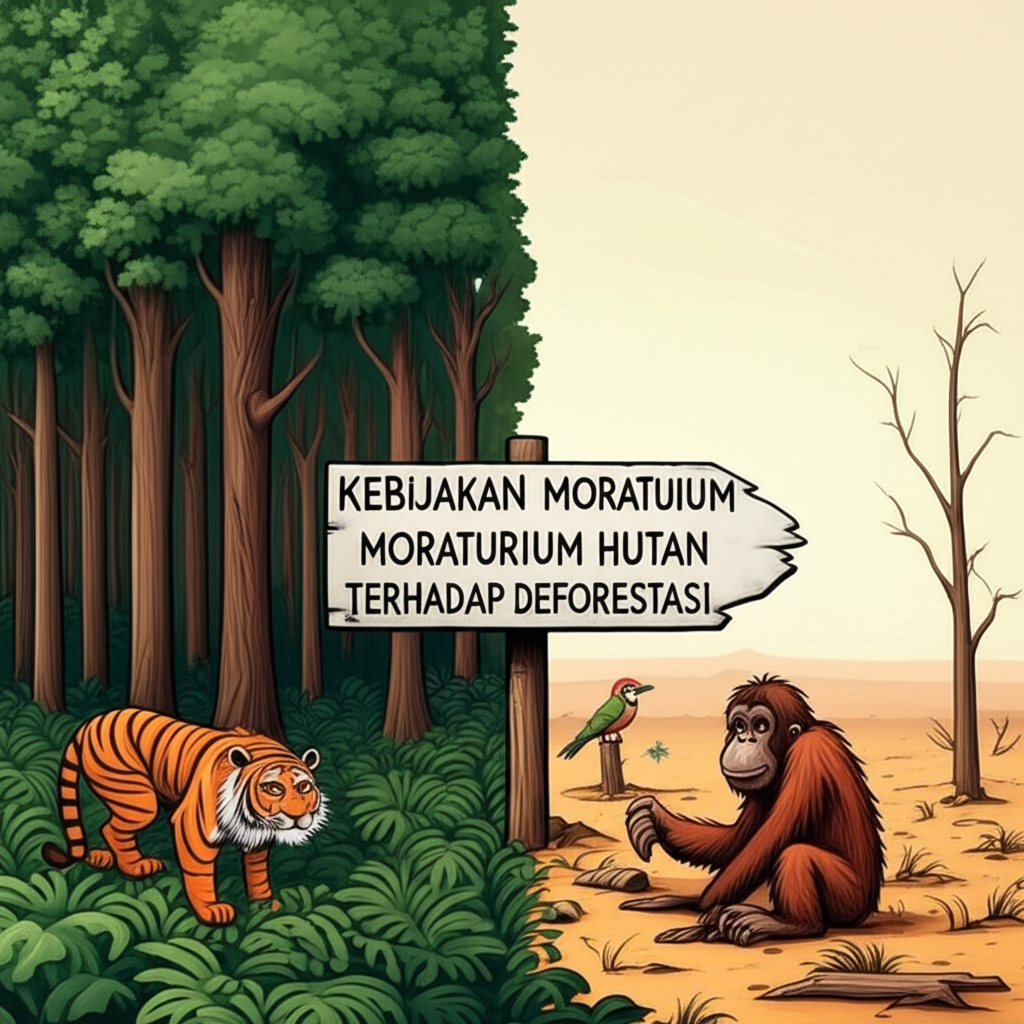

Pedang Bermata Dua: Mengurai Dampak Kebijakan Moratorium Hutan Terhadap Laju Deforestasi di Indonesia

Hutan adalah paru-paru dunia, penjaga keanekaragaman hayati, dan penyangga iklim global. Namun, laju deforestasi yang masif, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia, telah menjadi ancaman serius. Menyadari urgensi ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Kebijakan ini, yang telah beberapa kali diperpanjang, bertujuan untuk menekan laju deforestasi dan memperbaiki tata kelola hutan. Namun, seberapa efektifkah "jeda" ini dalam menghadapi kompleksitas deforestasi? Artikel ini akan mengurai dampak kebijakan moratorium, baik sisi positif maupun tantangan yang menyertainya.

Memahami Kebijakan Moratorium Hutan

Secara fundamental, kebijakan moratorium adalah penghentian sementara penerbitan izin baru untuk pembukaan lahan di hutan primer dan lahan gambut. Pertama kali diinisiasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011, kebijakan ini kemudian diperpanjang dan diperkuat hingga Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Tujuannya jelas:

- Menurunkan Laju Deforestasi: Mencegah pembukaan hutan alam dan gambut yang memiliki nilai karbon dan ekologis tinggi.

- Meningkatkan Tata Kelola Hutan: Memperbaiki sistem perizinan, transparansi data, dan penegakan hukum.

- Mendukung Komitmen Iklim: Berkontribusi pada target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Kebijakan ini juga mendorong penyusunan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang diperbarui setiap enam bulan, sehingga area yang dilindungi menjadi lebih jelas dan transparan.

Dampak Positif: Secercah Harapan untuk Hutan

Tidak dapat dimungkiri, kebijakan moratorium telah membawa dampak positif yang signifikan, meskipun tidak merata:

- Penurunan Laju Deforestasi di Area Tertentu: Studi dan data menunjukkan bahwa di area-area yang secara eksplisit masuk dalam peta moratorium (hutan primer dan gambut), laju pemberian izin baru dan pembukaan lahan memang melambat secara drastis. Ini berarti sejumlah besar tutupan hutan dan cadangan karbon berhasil diselamatkan dari konversi.

- Peningkatan Transparansi dan Data Spasial: Dengan adanya PIPPIB yang diperbarui secara berkala, publik dan pemangku kepentingan memiliki akses lebih baik terhadap informasi mengenai area yang dilindungi. Hal ini mendorong akuntabilitas dan mempermudah pemantauan. Ini juga menjadi fondasi penting bagi kebijakan "Satu Peta" nasional.

- Momentum Reformasi Tata Kelola: Moratorium memberikan ruang bagi pemerintah untuk meninjau ulang izin-izin yang ada, mengevaluasi konsesi, dan memperbaiki sistem perizinan yang seringkali tumpang tindih dan tidak transparan di masa lalu. Ini adalah langkah awal menuju tata kelola hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Sinyal Komitmen Global: Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya konservasi hutan dan pengurangan emisi kepada komunitas internasional, membuka peluang kerja sama dan dukungan finansial untuk program-program lingkungan.

Tantangan dan Keterbatasan: Sisi Lain Pedang Moratorium

Meskipun positif, moratorium bukanlah "peluru perak" yang bisa menyelesaikan masalah deforestasi secara tuntas. Ada beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diakui:

- Izin yang Sudah Ada (Existing Concessions): Moratorium hanya berlaku untuk izin baru. Ribuan hektar hutan sudah terlanjur dialokasikan untuk konsesi perkebunan, pertambangan, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebelum kebijakan ini berlaku. Konsesi-konsesi inilah yang seringkali menjadi pendorong utama deforestasi, dan pembukaan lahan di dalamnya masih terus berlangsung.

- "Kebocoran" atau Perpindahan Deforestasi (Leakage Effect): Ketika hutan primer dan gambut terlindungi, tekanan untuk membuka lahan mungkin bergeser ke area di luar cakupan moratorium, seperti hutan sekunder, hutan produksi yang tidak masuk PIPPIB, atau bahkan lahan masyarakat. Deforestasi tidak berhenti, melainkan berpindah lokasi.

- Penegakan Hukum yang Lemah: Moratorium tidak otomatis menghentikan aktivitas ilegal. Pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran hutan yang disengaja masih menjadi masalah serius, terutama di daerah-daerah terpencil dengan pengawasan minim dan tingkat korupsi yang tinggi.

- Tekanan Ekonomi dan Komoditas: Permintaan global terhadap komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, dan produk kayu masih tinggi. Harga komoditas yang menggiurkan seringkali menjadi insentif kuat bagi konversi lahan, melebihi pertimbangan konservasi.

- Konflik Lahan dan Hak Masyarakat Adat: Kebijakan moratorium belum sepenuhnya menyelesaikan isu konflik agraria dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Masyarakat adat, yang merupakan penjaga hutan tradisional, seringkali terpinggirkan dalam proses perizinan dan pemanfaatan lahan.

- Sifat Sementara Kebijakan: Karena berbentuk Instruksi Presiden, kebijakan moratorium memiliki sifat sementara dan bisa berakhir. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi keberlanjutan perlindungan hutan jika tidak diikuti oleh regulasi yang lebih permanen dan komprehensif.

Melampaui Moratorium: Menuju Keberlanjutan Sejati

Moratorium hutan adalah langkah awal yang krusial dan patut diapresiasi dalam upaya Indonesia memerangi deforestasi. Namun, untuk mencapai keberlanjutan sejati, kebijakan ini harus dilengkapi dengan strategi yang lebih holistik dan jangka panjang:

- Penguatan Penegakan Hukum: Tindakan tegas terhadap pelaku deforestasi ilegal, termasuk korporasi dan individu, adalah mutlak.

- Rehabilitasi dan Restorasi: Upaya reboisasi dan restorasi ekosistem yang rusak, terutama di lahan gambut, harus digencarkan.

- Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Mendorong praktik kehutanan lestari, sertifikasi, dan pengembangan produk hutan non-kayu.

- Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Mengakui hak-hak masyarakat adat dan lokal, melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan, dan mengembangkan ekonomi alternatif yang tidak merusak lingkungan.

- Transparansi Rantai Pasok: Mendorong industri untuk memastikan produk mereka bebas dari deforestasi melalui audit dan sertifikasi.

- Peninjauan Izin yang Sudah Ada: Secara serius meninjau ulang dan, jika perlu, mencabut izin-izin konsesi yang tidak produktif atau terbukti melanggar hukum.

- Integrasi Kebijakan: Memastikan kebijakan kehutanan terintegrasi dengan kebijakan pertanian, pertambangan, dan tata ruang untuk mencegah tumpang tindih dan konflik.

Kesimpulan

Kebijakan moratorium hutan di Indonesia adalah "pedang bermata dua". Di satu sisi, ia telah berhasil menekan laju deforestasi di area-area krusial dan membuka jalan bagi tata kelola hutan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ia memiliki keterbatasan dalam mengatasi akar masalah deforestasi yang lebih dalam, seperti izin lama, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan ekonomi.

Untuk benar-benar membalikkan tren deforestasi dan memastikan masa depan hutan Indonesia yang lestari, moratorium harus dilihat sebagai fondasi, bukan solusi akhir. Diperlukan komitmen politik yang kuat, penegakan hukum yang tak pandang bulu, inovasi kebijakan, serta partisipasi aktif dari semua pihak—pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat—untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan komprehensif inilah mimpi hutan lestari Indonesia dapat terwujud.