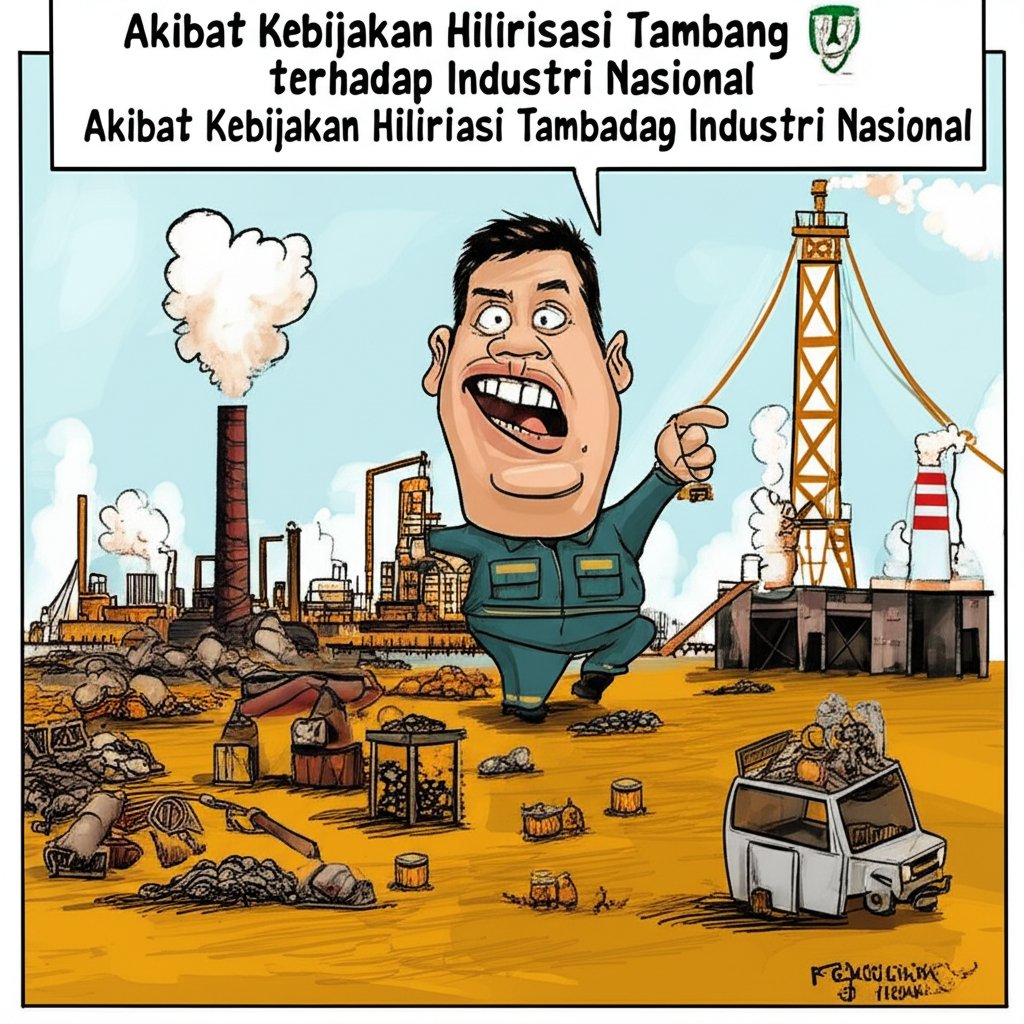

Hilirisasi Tambang: Pisau Bermata Dua bagi Industri Nasional; Antara Janji Kedaulatan dan Bayang-Bayang Ketergantungan

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, telah lama bergelut dengan dilema klasik: menjadi pengekspor bahan mentah atau mengolahnya di dalam negeri untuk nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi tambang, yang digagas dengan semangat kedaulatan ekonomi dan industrialisasi, hadir sebagai jawaban ambisius terhadap dilema tersebut. Namun, layaknya pisau bermata dua, kebijakan ini membawa serta janji-janji manis sekaligus tantangan pahit yang harus dihadapi oleh industri nasional.

Latar Belakang dan Filosofi Hilirisasi

Pada intinya, hilirisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditas tambang melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dari sekadar bijih mentah menjadi produk setengah jadi atau bahkan produk jadi. Kebijakan ini dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang melarang ekspor bijih mentah dan mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Tujuan mulianya jelas:

- Peningkatan Nilai Tambah: Dari harga bijih nikel yang hanya puluhan dolar per ton, bisa menjadi ratusan dolar per ton dalam bentuk feronikel atau nikel matte, bahkan ribuan dolar dalam bentuk katoda baterai.

- Penciptaan Lapangan Kerja: Pembangunan dan operasional smelter serta industri turunannya membutuhkan ribuan tenaga kerja.

- Penguatan Struktur Industri Nasional: Mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang kuat, serta menarik investasi pada sektor manufaktur lanjutan yang memanfaatkan produk hilirisasi.

- Transfer Teknologi dan Keahlian: Mengembangkan kemampuan nasional dalam teknologi pengolahan mineral.

- Peningkatan Pendapatan Negara: Melalui pajak, royalti, dan dividen dari industri yang lebih menguntungkan.

- Kedaulatan Ekonomi: Mengendalikan rantai nilai komoditas strategis dan mengurangi ketergantungan pada pasar global untuk produk olahan.

Dampak Positif: Mengukir Jejak Industrialisasi

Sejak implementasi kebijakan hilirisasi, terutama pada komoditas nikel, dampaknya sudah mulai terasa.

- Lonjakan Nilai Ekspor: Ekspor produk olahan nikel, misalnya, melesat drastis. Dari hanya puluhan juta dolar dalam bentuk bijih, kini mencapai puluhan miliar dolar dalam bentuk feronikel, nikel pig iron (NPI), nikel matte, hingga Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik. Ini secara signifikan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

- Penciptaan Sentra Industri Baru: Pembangunan smelter-smelter raksasa di berbagai daerah seperti Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tenggara), dan Weda Bay (Maluku Utara) telah menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Ini tidak hanya membuka lapangan kerja langsung di smelter, tetapi juga menggerakkan sektor pendukung seperti logistik, konstruksi, perhotelan, dan jasa lainnya.

- Penguatan Rantai Pasok Industri Global: Indonesia kini menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global untuk industri baja nirkarat (stainless steel) dan, yang lebih strategis, industri baterai kendaraan listrik. Ini menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang lebih kuat di panggung ekonomi dunia.

- Peningkatan Kemampuan Teknis: Meskipun masih didominasi teknologi asing, operasional smelter telah mendorong peningkatan kapasitas insinyur dan teknisi lokal dalam mengelola fasilitas industri yang kompleks.

Tantangan dan Dampak Negatif: Bayang-Bayang Ketergantungan

Di balik gemerlap keberhasilan awal, kebijakan hilirisasi juga menyimpan sejumlah tantangan dan dampak negatif yang perlu dicermati, khususnya bagi industri nasional secara keseluruhan.

- Ketergantungan pada Investasi dan Teknologi Asing: Mayoritas investasi dan teknologi pada pembangunan smelter berasal dari luar negeri, terutama Tiongkok. Meskipun membawa modal dan keahlian, ini menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan. Industri nasional mungkin kesulitan bersaing atau bahkan mengakses teknologi mutakhir jika tidak ada transfer teknologi yang terencana dan komprehensif. Perusahaan lokal seringkali hanya menjadi penyedia jasa atau pemasok, bukan pemilik atau pengelola inti.

- Dampak Lingkungan yang Signifikan: Smelter, terutama nikel, dikenal sebagai industri padat energi dan berpotensi tinggi menghasilkan limbah. Sebagian besar smelter di Indonesia masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Limbah slag dan tailing juga memerlukan pengelolaan yang serius agar tidak mencemari lingkungan. Beban lingkungan ini, jika tidak diatur ketat, bisa merugikan masyarakat dan ekosistem lokal.

- Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal: Meskipun menciptakan banyak lapangan kerja, sebagian besar posisi kunci dan teknis di smelter masih diisi oleh tenaga kerja asing karena kurangnya keahlian spesifik di kalangan tenaga kerja lokal. Ini menimbulkan gesekan sosial dan menghambat pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional secara maksimal. Program pelatihan dan pendidikan vokasi perlu diintensifkan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.

- Infrastruktur Energi yang Terbatas: Pembangunan smelter membutuhkan pasokan energi listrik yang sangat besar dan stabil. Keterbatasan infrastruktur energi nasional di beberapa daerah, terutama yang jauh dari pusat-pusat pembangkit, menjadi hambatan. Pembangunan PLTU batu bara baru untuk memenuhi kebutuhan ini juga bertentangan dengan komitmen transisi energi menuju energi terbarukan.

- Risiko "Dutch Disease": Fokus berlebihan pada satu atau beberapa komoditas hilirisasi bisa menyebabkan sektor lain, seperti pertanian, perikanan, atau industri manufaktur non-tambang, terabaikan. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan ekonomi dan menciptakan ketergantungan ekonomi pada satu sektor saja, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

- Tantangan Integrasi ke Industri Lanjutan: Meskipun berhasil memproduksi barang setengah jadi, tantangan sebenarnya adalah bagaimana produk tersebut dapat diserap oleh industri manufaktur nasional untuk diolah menjadi produk akhir (misalnya, komponen baterai, kendaraan listrik, atau peralatan elektronik). Tanpa pengembangan industri lanjutan yang kuat, Indonesia bisa terjebak sebagai "pabrik bahan baku setengah jadi" tanpa benar-benar mencapai kedaulatan industri yang utuh.

- Potensi Konflik Perdagangan Internasional: Kebijakan larangan ekspor bijih mentah telah memicu gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun bertujuan melindungi kepentingan nasional, hal ini bisa menciptakan ketegangan perdagangan dan balasan dari negara-negara mitra dagang.

Memitigasi Risiko, Meraih Kedaulatan Sejati

Kebijakan hilirisasi adalah langkah berani yang esensial untuk transformasi ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari nilai ekspor, melainkan juga dari kemampuan industri nasional untuk tumbuh mandiri, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk itu, beberapa langkah mitigasi dan strategi tambahan perlu diperkuat:

- Pengembangan SDM Berkelanjutan: Investasi besar dalam pendidikan vokasi, politeknik, dan riset universitas yang relevan dengan kebutuhan industri hilirisasi, serta skema transfer pengetahuan yang terstruktur.

- Diversifikasi Energi Bersih: Mendorong pembangunan smelter dengan sumber energi terbarukan (PLTA, PLTS, PLTB) untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai tujuan transisi energi.

- Regulasi Lingkungan yang Ketat dan Pengawasan Intensif: Memastikan semua smelter beroperasi sesuai standar lingkungan tertinggi dan memiliki rencana pengelolaan limbah yang transparan dan akuntabel.

- Insentif untuk Industri Lanjutan: Memberikan dukungan fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan nasional yang berinvestasi dalam pengolahan produk hilirisasi menjadi produk akhir, serta mendorong sinergi antara smelter dan industri manufaktur lokal.

- Peningkatan Partisipasi Modal dan Teknologi Lokal: Mendorong konsorsium nasional untuk berinvestasi dalam pembangunan smelter dan fasilitas hilirisasi, serta mengembangkan kapasitas riset dan pengembangan (R&D) dalam negeri.

- Kebijakan yang Konsisten dan Jangka Panjang: Menghindari perubahan kebijakan yang mendadak untuk memberikan kepastian investasi dan lingkungan bisnis yang stabil.

Kesimpulan

Hilirisasi tambang adalah upaya monumental yang membawa Indonesia ke era industrialisasi baru. Ia menjanjikan peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan posisi geopolitik ekonomi. Namun, tanpa perencanaan yang matang, mitigasi risiko yang efektif, dan fokus pada penguatan industri nasional dari hulu hingga hilir, janji kedaulatan ini bisa berubah menjadi bayang-bayang ketergantungan baru.

Indonesia harus mampu memastikan bahwa kekayaan alamnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir investor, melainkan benar-benar menjadi fondasi bagi kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan seluruh bangsa, dalam harmoni dengan lingkungan dan keberlanjutan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan visioner, pisau bermata dua ini dapat diasah menjadi alat yang tajam untuk mengukir masa depan gemilang bagi industri nasional.