Emas Hitam, Luka Merah: Mengurai Akibat Kebijakan Pertambangan Terhadap Lanskap dan Kehidupan

Pertambangan, seringkali digambarkan sebagai urat nadi perekonomian, memegang peranan krusial dalam menyediakan sumber daya mineral yang vital bagi industri dan kehidupan modern. Namun, di balik gemerlapnya angka produksi dan pendapatan negara, tersembunyi sebuah realitas pahit yang jarang terungkap sepenuhnya: dampak serius dari kebijakan pertambangan terhadap area di sekitarnya. Kebijakan yang tidak komprehensif, lemah dalam pengawasan, atau bahkan cenderung eksploitatif, seringkali meninggalkan luka menganga pada lanskap alam dan kehidupan masyarakat lokal.

Artikel ini akan mengurai secara detail berbagai akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan pertambangan yang kurang tepat, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

I. Degradasi Lingkungan yang Mendalam: Ketika Bumi Menangis

Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan pertambangan yang abai adalah kerusakan lingkungan yang masif dan seringkali irreversibel.

-

Kerusakan Lahan dan Deforestasi:

- Pembukaan Lahan Skala Besar: Kebijakan yang mengizinkan konsesi tambang di area hutan primer atau lahan produktif menyebabkan deforestasi besar-besaran. Pohon-pohon ditebang, vegetasi dibersihkan, dan topografi diubah drastis untuk membuka akses ke deposit mineral.

- Erosi dan Sedimentasi: Hilangnya tutupan vegetasi membuat tanah rentan terhadap erosi oleh air hujan dan angin. Material tanah yang tergerus akan mengendap di sungai dan danau, menyebabkan pendangkalan, banjir, dan kerusakan ekosistem air.

- Hilangnya Lapisan Tanah Atas (Topsoil): Topsoil yang kaya unsur hara, penting untuk pertanian dan ekosistem, seringkali dikeruk dan dibuang, sehingga menyulitkan upaya revegetasi dan pemulihan lahan pasca-tambang.

-

Pencemaran Air yang Meluas:

- Drainase Air Asam Tambang (Acid Mine Drainage/AMD): Ini adalah masalah paling berbahaya. Ketika batuan yang mengandung sulfida terpapar udara dan air, ia bereaksi membentuk asam sulfat. Air asam ini melarutkan logam berat (seperti timbal, merkuri, kadmium, arsenik) dari batuan dan mengalir ke sungai, danau, atau air tanah. Kebijakan yang tidak mewajibkan penanganan AMD yang ketat atau tidak memastikan dana jaminan pasca-tambang untuk pengelolaannya, akan membiarkan racun ini mencemari sumber air selama ratusan bahkan ribuan tahun.

- Sedimentasi dan Kekeruhan: Lumpur dan partikel halus dari limbah tambang (tailing) yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai, meningkatkan kekeruhan air, menghalangi penetrasi cahaya matahari, dan merusak habitat akuatik.

- Kontaminasi Bahan Kimia: Penggunaan bahan kimia seperti sianida (untuk ekstraksi emas) atau merkuri (untuk penambangan emas rakyat) yang tidak diatur atau diawasi dengan ketat dalam kebijakan, dapat menyebabkan kebocoran dan pencemaran serius pada sumber air.

-

Pencemaran Udara:

- Debu: Operasi penambangan, termasuk penggalian, pengangkutan, dan pengolahan material, menghasilkan debu dalam jumlah besar yang mengandung partikel halus (PM2.5) dan logam berat. Kebijakan yang longgar terhadap pengendalian emisi debu akan berdampak pada kualitas udara dan kesehatan pernapasan masyarakat sekitar.

- Gas Beracun: Pembakaran bahan bakar fosil oleh alat berat dan proses pengolahan tertentu dapat melepaskan gas rumah kaca dan gas beracun lainnya ke atmosfer.

-

Hilangnya Keanekaragaman Hayati:

- Fragmentasi dan Kehilangan Habitat: Pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur tambang memecah-mecah habitat alami, mengisolasi populasi satwa liar, dan mengurangi ruang gerak mereka.

- Kepunahan Spesies: Spesies endemik atau langka yang bergantung pada ekosistem yang terganggu, berisiko tinggi mengalami kepunahan. Kebijakan yang tidak memasukkan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai prioritas utama akan mempercepat laju kepunahan ini.

II. Guncangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal: Dari Sumber Daya Menjadi Sumber Konflik

Dampak kebijakan pertambangan tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga meresap jauh ke dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar area konsesi.

-

Penggusuran dan Hilangnya Mata Pencarian Tradisional:

- Perampasan Lahan: Kebijakan yang tidak menjamin hak atas tanah adat atau tanah ulayat, atau yang tidak menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) secara ketat, seringkali berujung pada penggusuran paksa masyarakat.

- Kehilangan Sumber Penghidupan: Petani kehilangan lahan pertanian subur, nelayan kehilangan akses ke sungai atau laut yang tercemar, dan masyarakat hutan kehilangan akses ke hasil hutan non-kayu. Program kompensasi yang tidak adil atau tidak berkelanjutan seringkali gagal menggantikan hilangnya mata pencarian ini, menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan baru.

-

Masalah Kesehatan Masyarakat:

- Penyakit Terkait Pencemaran: Masyarakat yang terpapar air atau udara yang terkontaminasi logam berat dan partikel debu berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan serius, seperti gangguan pernapasan, masalah kulit, gangguan ginjal, bahkan kanker. Kebijakan yang lemah dalam pemantauan kesehatan lingkungan dan penyediaan layanan kesehatan yang memadai akan memperparah kondisi ini.

- Gizi Buruk: Rusaknya sumber pangan lokal (pertanian, perikanan) akibat pencemaran dapat menyebabkan kerentanan pangan dan gizi buruk, terutama pada anak-anak.

-

Konflik Sosial dan Kesenjangan Ekonomi:

- Konflik Lahan: Tumpang tindih klaim lahan antara perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah seringkali memicu konflik kekerasan.

- Kesenjangan Sosial: Kedatangan perusahaan tambang seringkali menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam. Sebagian kecil masyarakat lokal mungkin mendapatkan pekerjaan atau kompensasi, sementara mayoritas lainnya terpinggirkan, menimbulkan kecemburuan sosial dan perpecahan dalam komunitas.

- Perubahan Struktur Sosial: Pola hidup tradisional yang komunal dan berbasis agraria seringkali terpecah belah oleh budaya kerja industri dan nilai-nilai materialistis yang dibawa oleh industri pertambangan.

-

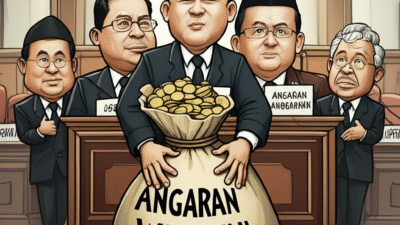

Ketergantungan Ekonomi dan "Dutch Disease":

- Kebijakan yang terlalu fokus pada eksploitasi mineral tanpa diversifikasi ekonomi lokal dapat menyebabkan ketergantungan yang tidak sehat pada sektor pertambangan. Ketika harga komoditas turun atau cadangan habis, daerah tersebut akan mengalami kemerosotan ekonomi yang parah, fenomena yang dikenal sebagai "Dutch Disease".

III. Warisan Jangka Panjang dan Tantangan Reklamasi: Luka yang Tak Terlihat

Bahkan setelah operasi tambang selesai, dampaknya bisa bertahan selama puluhan, bahkan ratusan tahun.

-

Lahan Terbengkalai dan Tandus:

- Kebijakan yang tidak mewajibkan rencana pasca-tambang yang komprehensif, tidak memastikan dana jaminan reklamasi yang cukup, atau lemah dalam pengawasannya, akan meninggalkan area bekas tambang yang tandus, berlubang besar, dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.

- Danau Asam: Lubang bekas tambang yang terisi air dan terkontaminasi AMD dapat menjadi "danau asam" permanen yang terus melepaskan racun.

-

Pencemaran Berkelanjutan:

- AMD dan limbah tailing yang tidak ditangani dengan baik akan terus mencemari lingkungan jangka panjang, menjadi beban bagi generasi mendatang.

Menuju Kebijakan Pertambangan yang Berkelanjutan

Melihat begitu kompleks dan parahnya dampak akibat kebijakan pertambangan yang abai, urgensi untuk merumuskan dan menegakkan regulasi yang lebih baik menjadi sangat mendesak. Kebijakan pertambangan yang bertanggung jawab haruslah:

- Holistik dan Berbasis Ilmiah: Mengintegrasikan kajian dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh sebelum izin dikeluarkan.

- Transparan dan Partisipatif: Memastikan keterlibatan aktif dan persetujuan penuh dari masyarakat lokal sejak awal proses.

- Ketat dalam Penegakan Hukum: Memiliki mekanisme pengawasan yang kuat dan sanksi tegas bagi pelanggar.

- Berorientasi Jangka Panjang: Mewajibkan rencana penutupan tambang dan reklamasi yang detail, serta memastikan ketersediaan dana jaminan yang memadai untuk mitigasi dampak pasca-tambang.

- Mendorong Diversifikasi Ekonomi: Membangun kapasitas masyarakat lokal agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan.

Tanpa perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan pertambangan, gemerlap emas dan mineral akan terus dibayar mahal dengan air mata bumi dan penderitaan masyarakat. Saatnya bagi kita untuk memastikan bahwa sumber daya alam dieksplorasi dengan tanggung jawab, bukan dengan keserakahan yang meninggalkan luka tak tersembuhkan bagi generasi mendatang.