Dana Desa: Denyut Nadi Pembangunan dari Akar Rumput, Mengukir Kemandirian dan Menghapus Jejak Kemiskinan

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional yang seringkali berpusat di perkotaan, desa-desa di pelosok negeri menyimpan potensi luar biasa yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terjamah. Kehadiran Program Dana Desa, yang digulirkan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadi game changer. Lebih dari sekadar alokasi anggaran, Dana Desa adalah manifestasi nyata komitmen negara untuk membangun dari pinggiran, menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, dan pada akhirnya, sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan.

Paradigma Baru Pembangunan: Dari Top-Down Menjadi Bottom-Up

Sebelum Dana Desa, pembangunan di desa seringkali bersifat top-down, di mana perencanaan dan keputusan banyak ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Akibatnya, program yang dijalankan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat desa, bahkan terkesan ‘seragam’ tanpa memperhatikan kekhasan lokal. Dana Desa mengubah paradigma ini secara fundamental. Dengan transfer langsung anggaran dari APBN ke rekening desa, pemerintah desa dan masyarakat memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan mendesak yang mereka rasakan sendiri. Inilah esensi dari "desentralisasi fiskal" yang mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Daya Guna Dana Desa dalam Menggerus Kemiskinan: Mekanisme Transformasi yang Beragam

Efektivitas Dana Desa dalam memerangi kemiskinan tidak terletak pada satu aspek saja, melainkan melalui serangkaian mekanisme yang saling terkait dan saling menguatkan:

-

Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Inklusif:

- Akses Ekonomi: Pembangunan jalan desa, jembatan, dan jembatan penghubung antardesa/kecamatan mempermudah mobilitas barang dan jasa. Petani lebih mudah menjual hasil panen ke pasar, pelaku usaha kecil lebih mudah mengakses bahan baku, dan biaya transportasi menjadi lebih efisien. Ini secara langsung meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya hidup.

- Akses Sosial: Infrastruktur seperti MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum, sarana air bersih, dan sanitasi layak berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, mengurangi angka penyakit berbasis lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup secara fundamental. Pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan posyandu juga mendekatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ke masyarakat, khususnya kelompok rentan.

- Produktivitas Pertanian: Pembangunan irigasi tersier atau saluran air pertanian meningkatkan produktivitas lahan sawah, memastikan pasokan air yang stabil, dan mengurangi risiko gagal panen. Ini vital bagi desa-desa agraris yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian.

-

Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui BUMDes dan UMKM:

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Dana Desa menjadi modal awal yang signifikan bagi pembentukan dan pengembangan BUMDes. BUMDes dapat bergerak di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan pasar desa, penyediaan listrik tenaga surya, pengolahan hasil pertanian, penyewaan alat pertanian, hingga pariwisata desa. Keberadaan BUMDes menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa, mengelola potensi ekonomi lokal, dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dapat digunakan kembali untuk pembangunan.

- Dukungan UMKM: Dana Desa juga dialokasikan untuk pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh warga desa. Ini memberdayakan individu dan keluarga untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri, mengurangi ketergantungan pada sektor formal, dan menumbuhkan ekonomi sirkular di tingkat desa.

-

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial:

- Pendidikan: Selain pembangunan fisik PAUD, Dana Desa juga digunakan untuk honor guru PAUD, pengadaan alat peraga edukasi, dan program beasiswa kecil bagi anak-anak kurang mampu. Investasi pada pendidikan anak usia dini sangat krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

- Kesehatan: Penguatan posyandu, penyediaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta program pencegahan stunting menjadi prioritas. Desa-desa juga menggunakan Dana Desa untuk penyediaan ambulans desa atau kendaraan operasional kesehatan, memastikan akses layanan medis darurat yang lebih cepat.

- Perlindungan Sosial: Dana Desa dapat dialokasikan untuk program jaring pengaman sosial lokal bagi lansia, penyandang disabilitas, atau keluarga sangat miskin yang belum terjangkau program bantuan sosial pemerintah pusat, memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

-

Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas:

- Musrenbangdes: Proses perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah inti dari partisipasi. Warga desa, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, aktif menyuarakan kebutuhan dan prioritas mereka. Ini memastikan alokasi dana tepat sasaran dan relevan dengan masalah kemiskinan di desa tersebut.

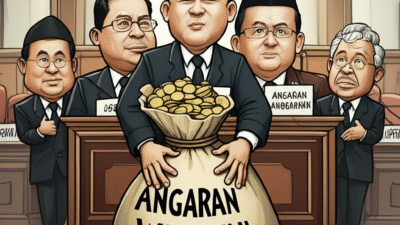

- Transparansi dan Pengawasan: Kewajiban pemerintah desa untuk mempublikasikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan laporan pertanggungjawaban melalui baliho, media sosial, atau papan informasi, mendorong akuntabilitas. Masyarakat dapat turut mengawasi penggunaan Dana Desa, meminimalkan potensi penyelewengan, dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Dampak Nyata dan Tantangan ke Depan

Sejak digulirkan, Dana Desa telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Banyak desa yang sebelumnya terisolir kini memiliki akses jalan yang layak, listrik, dan air bersih. Angka kemiskinan di perdesaan secara bertahap menunjukkan penurunan, meski tidak bisa sepenuhnya diatribusikan hanya pada Dana Desa. Perekonomian lokal mulai menggeliat, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa juga meningkat.

Namun, perjalanan masih panjang. Beberapa tantangan yang perlu diatasi adalah:

- Peningkatan Kapasitas SDM Desa: Tidak semua aparatur desa memiliki kapasitas memadai dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sangat krusial.

- Pengawasan yang Lebih Ketat: Meskipun sudah ada mekanisme pengawasan, potensi penyelewengan tetap ada. Perlu penguatan peran Inspektorat Daerah, BPKP, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

- Inovasi dan Keberlanjutan: Desa tidak boleh hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur. Perlu dorongan untuk inovasi dalam pengembangan BUMDes, pengelolaan potensi wisata, dan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.

- Sinergi Program: Dana Desa harus bersinergi dengan program-program pemerintah pusat dan daerah lainnya agar dampak pengentasan kemiskinan lebih optimal.

Kesimpulan: Harapan di Ujung Tombak Perubahan

Dana Desa adalah instrumen ampuh yang telah membuktikan daya gunanya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia bukan sekadar dana, melainkan filosofi pembangunan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kemandirian. Dengan terus meningkatkan kapasitas, memperkuat pengawasan, mendorong inovasi, dan mempertahankan semangat partisipasi masyarakat, Dana Desa akan terus menjadi denyut nadi yang menghidupkan pembangunan dari akar rumput, mengukir kisah sukses kemandirian, dan pada akhirnya, menghapus jejak-jejak kemiskinan dari bumi pertiwi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.