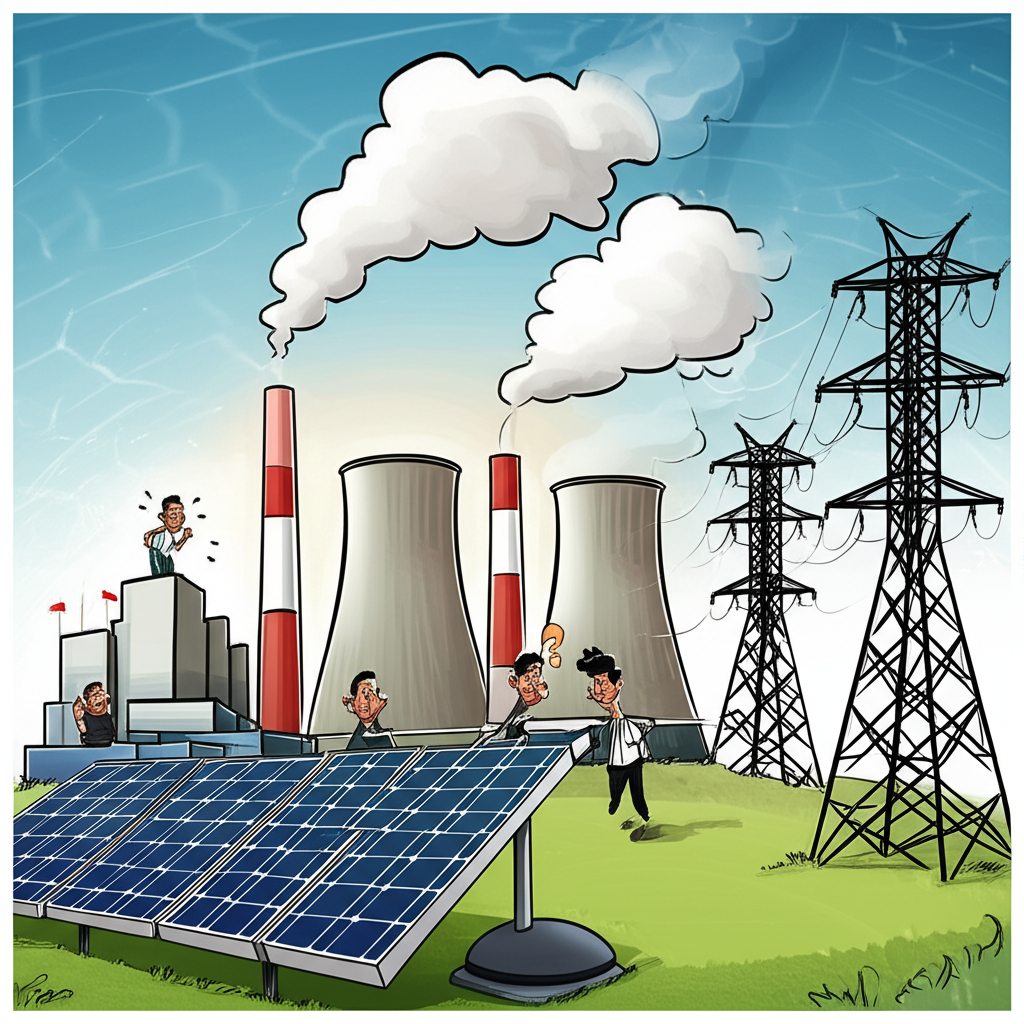

Merajut Masa Depan Energi: Mengupas Tuntas Implementasi Kebijakan Tenaga Terbarukan di Indonesia

Dunia kini tengah berlomba untuk beralih dari energi fosil yang terbatas dan berdampak buruk pada iklim menuju sumber energi bersih yang berkelanjutan. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah—mulai dari panas bumi, air, surya, angin, hingga biomassa—memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemain kunci dalam revolusi energi terbarukan global. Namun, potensi saja tidak cukup; dibutuhkan kerangka kebijakan yang kuat dan implementasi yang efektif untuk mewujudkannya. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana Indonesia merajut masa depan energinya melalui implementasi kebijakan tenaga terbarukan, menyoroti capaian, tantangan, dan strategi ke depan.

I. Pondasi Kebijakan: Ambisi Menuju Energi Bersih

Komitmen Indonesia terhadap transisi energi telah lama tertuang dalam berbagai regulasi dan rencana strategis. Salah satu payung hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menjadi landasan bagi pengembangan energi nasional, termasuk energi terbarukan. Lebih konkret, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menetapkan target ambisius, yaitu mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga 31% pada tahun 2050.

Target ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan komitmen Indonesia dalam memenuhi janji Paris Agreement untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional, pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang berbagai instrumen kebijakan, mulai dari penetapan harga, insentif fiskal, hingga penyederhanaan perizinan.

II. Instrumen dan Mekanisme Implementasi: Sebuah Perjalanan Dinamis

Implementasi kebijakan EBT di Indonesia telah melalui perjalanan yang dinamis, penuh penyesuaian dan pembelajaran. Beberapa instrumen kunci yang diterapkan meliputi:

-

Kebijakan Harga (Tariff Policy):

Ini adalah aspek paling krusial dan seringkali paling sensitif. Awalnya, pemerintah mencoba skema Feed-in Tariff (FIT) yang menjanjikan harga beli listrik EBT yang tetap dan menarik. Namun, dalam perkembangannya, muncul kebijakan harga yang lebih berhati-hati, seperti skema Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik setempat yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Konsep BPP ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal (offtaker), namun seringkali dianggap kurang menarik bagi investor karena harga yang dihasilkan cenderung rendah dan tidak selalu mencerminkan keekonomian proyek EBT.

Terbaru, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik mencoba memberikan angin segar dengan mekanisme harga yang lebih fleksibel, seperti harga patokan tertinggi, negosiasi langsung, atau lelang. Perpres ini juga mengatur tentang take-or-pay atau take-and-pay serta skema pembelian listrik EBT yang lebih transparan. -

Insentif Fiskal dan Non-Fiskal:

Untuk menarik investasi, pemerintah telah menyediakan berbagai insentif, antara lain:- Insentif Fiskal: Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (tax holiday/tax allowance), pembebasan bea masuk atas impor barang modal dan peralatan, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komponen tertentu.

- Dukungan Pembiayaan: Melalui lembaga keuangan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang menyediakan pembiayaan proyek EBT, penerbitan green bonds (obligasi hijau), dan fasilitasi pinjaman lunak dari lembaga multilateral.

-

Penyederhanaan Perizinan dan Regulasi Pendukung:

Pemerintah berupaya memangkas birokrasi yang rumit dan panjang melalui mekanisme One-Stop Service (OSS) dan regulasi yang lebih jelas terkait tata ruang, perolehan lahan, serta standar teknis pembangunan pembangkit EBT. Ini penting untuk mempercepat proses investasi dan konstruksi. -

Kewajiban Penggunaan EBT (Mandatory):

Salah satu contoh paling nyata adalah program PLTS Atap yang memungkinkan masyarakat dan industri memasang panel surya di atap bangunan mereka dan menjual kelebihan listrik ke PLN melalui mekanisme net-metering. Meskipun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan, ini merupakan langkah penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.

III. Capaian dan Tantangan Implementasi: Dua Sisi Mata Uang

Meskipun upaya yang gencar, implementasi kebijakan EBT di Indonesia menunjukkan capaian sekaligus tantangan yang kompleks:

A. Capaian Signifikan:

- Peningkatan Kapasitas Terpasang: Terjadi peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT, terutama dari panas bumi (geothermal) dan hidro, serta mulai berkembangnya PLTS dan biomassa. Indonesia adalah negara dengan kapasitas panas bumi terbesar kedua di dunia.

- Peningkatan Kesadaran: Semakin tingginya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya energi terbarukan, yang mendorong inovasi dan investasi.

- Pengembangan Ekosistem: Mulai terbentuknya ekosistem industri EBT, termasuk penyedia teknologi, pengembang proyek, hingga penyedia jasa keuangan.

B. Tantangan yang Mengemuka:

-

Aspek Ekonomi dan Finansial:

- Harga Listrik yang Tidak Menarik: Kebijakan harga BPP seringkali membuat keekonomian proyek EBT, terutama surya dan angin, menjadi tidak menarik bagi investor. PLN sebagai offtaker utama juga menghadapi dilema menjaga stabilitas keuangannya.

- Biaya Awal yang Tinggi: Investasi awal untuk pembangkit EBT, terutama skala besar, masih relatif tinggi dibandingkan pembangkit fosil.

- Akses Pembiayaan: Meskipun ada dukungan, akses terhadap pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga kompetitif masih menjadi kendala bagi sebagian proyek.

- Risiko Nilai Tukar: Sebagian besar komponen EBT masih diimpor, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memengaruhi biaya proyek.

-

Aspek Regulasi dan Kelembagaan:

- Inkonsistensi Kebijakan: Perubahan regulasi yang terlalu sering atau kurang konsisten dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor.

- Birokrasi dan Perizinan: Meskipun ada upaya penyederhanaan, kompleksitas perizinan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga masih menjadi hambatan.

- Ketersediaan Lahan: Proses pembebasan dan pengadaan lahan, terutama untuk proyek skala besar, seringkali memakan waktu lama dan menimbulkan konflik sosial.

-

Aspek Teknis dan Infrastruktur:

- Intermitensi EBT: Sumber EBT seperti surya dan angin bersifat intermiten (tidak stabil), yang memerlukan teknologi penyimpanan energi (battery storage) dan sistem manajemen jaringan (smart grid) yang canggih untuk menjaga stabilitas pasokan listrik.

- Infrastruktur Jaringan: Jaringan transmisi dan distribusi listrik di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mengintegrasikan kapasitas EBT yang besar, terutama di daerah-daerah terpencil yang kaya potensi EBT namun jauh dari pusat beban.

- Kapasitas Sumber Daya Manusia: Keterbatasan SDM yang terampil dalam pengembangan, operasi, dan pemeliharaan teknologi EBT masih menjadi isu.

-

Aspek Sosial dan Lingkungan:

- Penolakan Komunitas Lokal: Beberapa proyek EBT skala besar menghadapi penolakan dari komunitas lokal karena kekhawatiran dampak lingkungan atau sosial.

- Perspektif "Gas dan Batubara Murah": Adanya pandangan bahwa gas dan batubara masih merupakan pilihan energi termurah, meskipun tidak memperhitungkan biaya eksternal (lingkungan dan kesehatan).

IV. Strategi Peningkatan dan Prospek ke Depan

Untuk mengatasi tantangan dan mempercepat transisi energi, Indonesia perlu mengimplementasikan strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi:

- Penyempurnaan Kebijakan Harga: Menciptakan mekanisme harga yang lebih prediktif, menarik bagi investor, dan adil bagi semua pihak, dengan mempertimbangkan biaya eksternal energi fosil dan nilai tambah EBT. Perpres 112/2022 adalah langkah awal yang baik, namun implementasinya harus konsisten.

- Peningkatan Akses Pembiayaan Hijau: Mendorong lebih banyak investasi hijau, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui skema pembiayaan inovatif, penjaminan risiko, dan insentif yang lebih menarik.

- Penguatan Infrastruktur Jaringan: Investasi besar dalam pengembangan smart grid, sistem penyimpanan energi, dan jaringan transmisi yang dapat mengintegrasikan EBT secara efisien.

- Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi: Membangun ekosistem regulasi yang lebih harmonis, konsisten, dan mudah dipahami, serta mempercepat proses perizinan dengan dukungan teknologi digital.

- Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi: Mendorong riset dan pengembangan teknologi EBT lokal, meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendorong transfer teknologi.

- Optimalisasi Potensi Spesifik: Fokus pada pengembangan EBT yang sesuai dengan potensi lokal, seperti panas bumi di daerah vulkanik, hidro di sungai besar, atau biomassa dari limbah pertanian/perkebunan.

- Kolaborasi Multistakeholder: Memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem EBT yang kondusif.

V. Kesimpulan: Sebuah Komitmen Jangka Panjang

Implementasi kebijakan tenaga terbarukan di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi: ekonomi, regulasi, teknis, dan sosial. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, kemajuan yang telah dicapai menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk merajut masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan terus belajar dari pengalaman, menyempurnakan kebijakan, dan memperkuat kolaborasi, Indonesia memiliki kapasitas untuk mewujudkan ambisinya menjadi kekuatan energi terbarukan global, sekaligus berkontribusi signifikan pada upaya mitigasi perubahan iklim dunia. Masa depan energi yang hijau di Nusantara bukanlah mimpi, melainkan target yang dapat dicapai dengan kerja keras dan visi yang jelas.