Dari Reruntuhan Menuju Ketahanan: Menjelajahi Kebijakan Pemerintah dalam Rehabilitasi Pasca-Bencana

Indonesia, dengan posisinya di Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, adalah laboratorium alam bagi berbagai jenis bencana – gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Setiap kali bencana menghantam, perhatian publik umumnya terfokus pada fase tanggap darurat yang heroik: penyelamatan jiwa, bantuan medis, dan distribusi logistik. Namun, di balik fase darurat yang mendebarkan itu, terbentang tantangan yang jauh lebih kompleks dan jangka panjang: fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Di sinilah komitmen dan kebijakan pemerintah diuji untuk mengembalikan kehidupan masyarakat dari keterpurukan menuju ketahanan yang lebih baik.

Definisi dan Urgensi Rehabilitasi Pasca-Bencana

Rehabilitasi pasca-bencana adalah serangkaian upaya sistematis dan terencana untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi masyarakat serta lingkungan yang terkena bencana. Ini bukan sekadar mengembalikan keadaan seperti semula, melainkan membangun kembali dengan visi yang lebih maju dan tangguh. Fase ini menjadi jembatan krusial antara respons darurat dan pembangunan jangka panjang. Tanpa rehabilitasi yang efektif, masyarakat akan terjebak dalam lingkaran kerentanan, trauma sosial, dan stagnasi ekonomi yang berkepanjangan.

Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, secara tegas mengamanatkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bagian integral dari siklus penanggulangan bencana. Ini menunjukkan pemahaman bahwa bencana bukan hanya insiden sesaat, melainkan peristiwa yang memiliki dampak berantai dan memerlukan penanganan holistik.

Pilar-Pilar Kebijakan Rehabilitasi Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi pasca-bencana mencakup berbagai sektor vital, dirancang untuk memulihkan semua aspek kehidupan yang terganggu:

-

Pemulihan Infrastruktur dan Fasilitas Umum:

- Perumahan: Kebijakan ini berfokus pada pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak atau hancur, seringkali dengan skema bantuan stimulan (dana tunai) yang memungkinkan masyarakat membangun secara mandiri atau bantuan pembangunan langsung oleh pemerintah/mitra. Pentingnya konsep "Build Back Better" (Membangun Kembali dengan Lebih Baik) diterapkan di sini, memastikan rumah yang dibangun lebih tahan gempa, banjir, atau bencana lain sesuai karakteristik wilayah.

- Fasilitas Publik: Perbaikan dan pembangunan kembali sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan, jalan, jembatan, sarana air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik adalah prioritas. Pemerintah berupaya memastikan fasilitas ini tidak hanya berfungsi kembali, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan ketahanan bencana yang lebih tinggi.

-

Pemulihan Ekonomi dan Mata Pencarian:

- Bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Pemberian modal kerja, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bagi pelaku UMKM yang kehilangan mata pencarian.

- Sektor Pertanian dan Perikanan: Restorasi lahan pertanian, penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, serta perbaikan sarana irigasi dan tangkapan ikan. Kebijakan ini juga mendorong diversifikasi mata pencarian untuk mengurangi risiko ekonomi di masa depan.

- Revitalisasi Pasar dan Pusat Ekonomi: Membangun kembali atau merelokasi pasar tradisional dan pusat-pusat ekonomi lokal untuk menghidupkan kembali denyut nadi perekonomian masyarakat.

-

Pemulihan Sosial dan Budaya:

- Dukungan Psikososial: Penanganan trauma dan stres pasca-bencana melalui layanan konseling, kegiatan terapi kelompok, dan dukungan komunitas, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

- Pendidikan: Memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan cepat, baik melalui sekolah sementara maupun pembangunan kembali fasilitas pendidikan permanen. Program beasiswa dan bantuan belajar juga sering diberikan.

- Kesehatan: Pemulihan layanan kesehatan dasar, penyediaan obat-obatan, dan pencegahan penyakit menular yang rentan terjadi pasca-bencana.

- Penguatan Kelembagaan Sosial: Revitalisasi lembaga adat, organisasi masyarakat, dan kelompok agama yang berperan penting dalam menjaga kohesi sosial.

-

Pemulihan Lingkungan Hidup:

- Rehabilitasi Ekosistem: Penanaman kembali hutan mangrove, reboisasi lahan kritis, dan pemulihan daerah aliran sungai yang rusak akibat bencana.

- Pengelolaan Sampah dan Limbah: Penanganan puing-puing bencana dan pengelolaan limbah untuk mencegah masalah lingkungan baru.

- Perencanaan Tata Ruang Berbasis Risiko Bencana: Peninjauan ulang dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk memasukkan analisis risiko bencana, relokasi permukiman di zona bahaya tinggi, serta pengembangan zona penyangga (buffer zone).

Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Kebijakan rehabilitasi pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007: Sebagai payung hukum utama, UU ini menjadi dasar bagi semua kebijakan dan operasional penanggulangan bencana.

- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala BNPB: Regulasi turunan ini merinci mekanisme, prosedur, dan standar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Lembaga-lembaga ini menjadi koordinator utama di tingkat pusat dan daerah, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program rehabilitasi.

- Kementerian/Lembaga Terkait: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan kementerian lainnya turut serta sesuai dengan bidang masing-masing dalam program rehabilitasi.

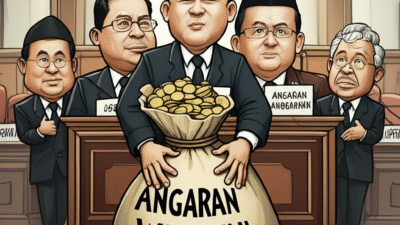

- Mekanisme Pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk penanggulangan bencana, ditambah dengan dana siap pakai (on-call fund) yang dapat dicairkan saat darurat. Bantuan dari lembaga internasional dan swasta juga menjadi sumber penting.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun kerangka kebijakan sudah cukup komprehensif, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan:

- Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Tingkat Pemerintahan: Menyatukan visi dan langkah antara berbagai kementerian, lembaga, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seringkali menjadi kompleks.

- Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat terdampak dalam perencanaan dan pelaksanaan seringkali kurang optimal, padahal kunci keberhasilan rehabilitasi adalah pemberdayaan komunitas.

- Data dan Penilaian Kerusakan/Kerugian: Akurasi dan kecepatan penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loss Assessment/DALA) sangat penting untuk perencanaan yang tepat, namun seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan akses.

- Pendanaan Berkelanjutan: Meskipun ada alokasi, skala kerusakan yang masif seringkali membutuhkan dana yang sangat besar dan berkelanjutan, sementara sumber daya pemerintah terbatas.

- Isu Tanah dan Legalitas: Permasalahan kepemilikan tanah, status lahan, dan legalitas pembangunan kembali seringkali memperlambat proses rehabilitasi.

- Kapasitas Lokal: Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di tingkat daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang kompleks.

- Transparansi dan Akuntabilitas: Potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana dan proyek rehabilitasi memerlukan pengawasan ketat dan sistem akuntabilitas yang kuat.

Prinsip dan Pendekatan Inovatif untuk Masa Depan

Menghadapi tantangan ini, pemerintah terus berupaya mengadopsi prinsip dan pendekatan inovatif:

- Pendekatan Partisipatif dan Berbasis Komunitas: Mendorong masyarakat menjadi subjek utama dalam proses rehabilitasi, bukan hanya objek bantuan. Melalui musyawarah dan konsultasi, kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi.

- Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB): Memastikan setiap proyek rehabilitasi tidak hanya memulihkan, tetapi juga mengurangi risiko bencana di masa depan. Misalnya, membangun rumah tahan gempa, sistem drainase yang lebih baik, atau penghijauan di daerah rawan longsor.

- Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi informasi untuk pemetaan kerusakan, pengelolaan data, pemantauan proyek, dan komunikasi yang lebih efektif.

- Kemitraan Multi-Pihak: Menggandeng sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan lembaga internasional untuk bersinergi dalam pendanaan, keahlian, dan sumber daya.

- Edukasi dan Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya membangun kembali dengan prinsip ketahanan.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi pasca-bencana adalah cerminan dari komitmen negara untuk tidak meninggalkan warganya dalam keterpurukan. Ini adalah pekerjaan besar yang melibatkan perencanaan matang, alokasi sumber daya signifikan, koordinasi lintas sektor, dan yang terpenting, partisipasi aktif masyarakat. Dari reruntuhan, pemerintah berupaya menumbuhkan kembali harapan, membangun kembali struktur fisik dan sosial, serta menanamkan benih-benih ketahanan yang lebih kuat. Tantangan memang banyak, namun dengan pembelajaran dari setiap bencana, peningkatan kapasitas, dan sinergi dari seluruh elemen bangsa, Indonesia terus bergerak maju untuk memastikan bahwa setiap musibah menjadi momentum untuk bangkit lebih baik dan lebih tangguh.