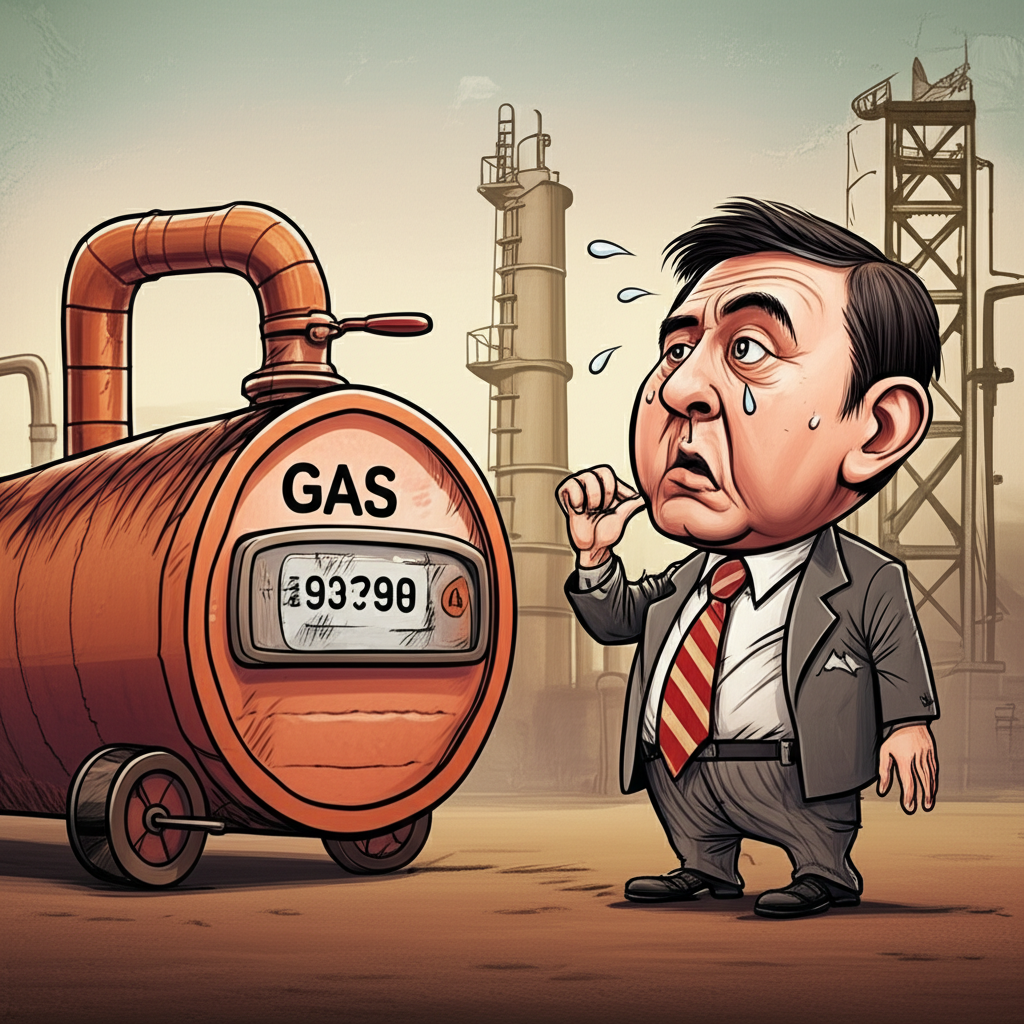

Bayangan Harga Gas di Pundak Industri: Menguak Tantangan dan Implikasi Kebijakan Energi Nasional

Gas alam, seringkali disebut sebagai "energi transisi" atau bahkan "bahan bakar masa depan," memegang peranan vital dalam denyut nadi perekonomian global, tak terkecuali di Indonesia. Bagi industri nasional, gas bukan sekadar sumber energi, melainkan juga bahan baku krusial yang menentukan efisiensi, daya saing, dan pada akhirnya, kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan harga gas di tingkat nasional memiliki implikasi yang sangat luas dan kompleks, seringkali menjadi pedang bermata dua bagi sektor industri.

Gas: Lebih dari Sekadar Energi, Sebuah Penentu Daya Saing

Sebelum menyelami dampaknya, penting untuk memahami posisi gas alam dalam struktur biaya dan operasional industri. Gas digunakan secara ekstensif di berbagai sektor:

- Industri Petrokimia: Sebagai bahan baku utama untuk produksi pupuk, plastik, serat sintetis, dan bahan kimia dasar lainnya.

- Industri Keramik dan Kaca: Sebagai sumber panas utama untuk proses pembakaran bersuhu tinggi.

- Industri Baja dan Logam: Untuk proses peleburan dan pemanasan.

- Industri Makanan dan Minuman: Untuk proses pengeringan, sterilisasi, dan pemanasan.

- Industri Tekstil: Untuk proses pemanasan dan pengeringan.

- Pembangkit Listrik: Sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang kemudian digunakan oleh industri.

Dengan peran yang begitu sentral, fluktuasi atau kebijakan penetapan harga gas yang tidak tepat dapat menciptakan gelombang kejut yang merambat ke seluruh rantai pasok dan ekonomi makro.

Dampak Langsung: Pembengkakan Biaya Produksi dan Margin Tergerus

Dampak paling langsung dari kebijakan harga gas yang kurang menguntungkan bagi industri adalah melonjaknya biaya produksi. Ketika harga gas sebagai bahan baku atau sumber energi naik, biaya operasional industri otomatis ikut terkerek. Hal ini berujung pada:

- Penciutan Margin Keuntungan: Perusahaan harus memilih antara menanggung biaya lebih tinggi atau menaikkan harga jual produk. Jika memilih opsi pertama, margin keuntungan akan tergerus, mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi kembali, melakukan riset dan pengembangan, atau bahkan mempertahankan operasional.

- Kenaikan Harga Jual Produk: Jika industri membebankan kenaikan biaya gas kepada konsumen, harga produk akhir akan meningkat. Ini bisa memicu inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menurunkan permintaan pasar domestik.

- Hambatan Hilirisasi: Salah satu tujuan kebijakan energi adalah mendorong hilirisasi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Namun, jika harga gas domestik lebih mahal daripada gas di negara lain (atau harga produk hilir tidak kompetitif), dorongan hilirisasi ini akan terhambat. Industri akan enggan mengolah lebih lanjut karena biayanya tidak efisien.

Dampak Tidak Langsung: Erosi Daya Saing dan Potensi Deindustrialisasi

Lebih jauh dari sekadar biaya produksi, kebijakan harga gas memiliki dampak strategis yang mengancam daya saing industri nasional di kancah global:

- Kalah Bersaing di Pasar Global: Banyak negara produsen atau pengguna gas memberikan harga gas yang kompetitif kepada industri mereka. Jika industri di Indonesia harus membayar gas lebih mahal, produk mereka akan lebih mahal di pasar internasional, membuat mereka kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Ini berdampak pada penurunan ekspor dan defisit perdagangan.

- Relokasi Industri dan Penurunan Investasi: Investor akan mencari lokasi produksi yang paling efisien. Jika biaya energi di Indonesia (khususnya gas) menjadi penghalang, mereka akan cenderung merelokasi pabrik ke negara lain yang menawarkan harga gas lebih murah. Ini berarti hilangnya investasi asing langsung (FDI), berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan bahkan potensi penutupan pabrik yang sudah ada.

- Ancaman Deindustrialisasi: Jika tren penurunan daya saing dan relokasi industri terus berlanjut, Indonesia berisiko mengalami deindustrialisasi, yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Hal ini akan menghambat upaya untuk menjadi negara maju dan menciptakan pekerjaan berkualitas tinggi.

- Hambatan Inovasi dan Modernisasi: Dengan margin keuntungan yang tipis akibat biaya gas tinggi, industri akan kesulitan mengalokasikan dana untuk inovasi teknologi, modernisasi peralatan, atau penerapan praktik produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini akan semakin memperlebar kesenjangan teknologi dengan pesaing internasional.

- Dampak Sosial: Penutupan pabrik atau pengurangan kapasitas produksi akibat biaya gas yang tidak kompetitif akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini menciptakan masalah sosial berupa pengangguran, penurunan pendapatan keluarga, dan potensi ketidakstabilan sosial.

Dilema Kebijakan: Antara Penerimaan Negara dan Daya Saing Industri

Pemerintah juga menghadapi dilema dalam menetapkan harga gas. Di satu sisi, gas merupakan sumber daya alam yang harus dimonetisasi untuk penerimaan negara melalui pajak dan bagi hasil. Di sisi lain, harga gas yang terlalu tinggi dapat mencekik industri. Kebijakan harga gas yang terlalu rendah juga dapat mengurangi insentif bagi investor hulu gas untuk melakukan eksplorasi dan produksi, yang berpotensi mengancam pasokan gas jangka panjang.

Beberapa upaya seperti penetapan "harga gas khusus" untuk industri tertentu (misalnya, di bawah USD 6/MMBTU) telah dilakukan untuk meredakan tekanan. Namun, implementasinya seringkali belum merata, menghadapi tantangan birokrasi, dan masih menyisakan pertanyaan mengenai keberlanjutan pasokan dan keadilan bagi semua sektor industri.

Mencari Titik Keseimbangan: Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif, transparan, dan berkelanjutan:

- Formulasi Harga Gas yang Prediktif dan Adaptif: Kebijakan harga gas harus memberikan kepastian bagi industri, tidak berubah-ubah secara drastis. Mekanisme penetapan harga perlu mempertimbangkan biaya produksi hulu, daya saing industri hilir, serta harga gas di pasar regional dan global.

- Insentif untuk Efisiensi Energi: Pemerintah dapat memberikan insentif bagi industri yang berinvestasi dalam teknologi hemat energi atau diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada gas.

- Pengembangan Infrastruktur Gas yang Merata: Pembangunan infrastruktur pipa gas dan terminal LNG yang lebih luas dan efisien akan membantu mendistribusikan gas dengan biaya yang lebih rendah ke seluruh wilayah industri.

- Dialog Intensif antara Pemerintah dan Industri: Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara pembuat kebijakan dan pelaku industri sangat penting untuk memahami kebutuhan riil industri dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

- Peta Jalan Gas Nasional Jangka Panjang: Indonesia membutuhkan peta jalan yang jelas mengenai pasokan gas domestik, alokasi prioritas, dan strategi harga gas untuk jangka menengah hingga panjang. Ini akan memberikan kepastian bagi investasi hulu dan hilir.

- Pengawasan dan Evaluasi Implementasi: Kebijakan harga gas khusus perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh industri yang ditargetkan.

Kesimpulan

Kebijakan harga gas adalah urat nadi bagi industri nasional. Jika dikelola dengan bijak, ia dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing. Namun, jika tidak hati-hati, ia bisa menjadi beban berat yang memadamkan api-api industri, mengikis daya saing, dan bahkan mengancam tujuan pembangunan nasional. Membangun kebijakan harga gas yang seimbang, adil, dan berkelanjutan adalah investasi krusial bagi masa depan industri dan kemakmuran bangsa.